| 评审组: | 动力电气组 | | 项目名称: | 氢燃料电池老化机理及寿命优化方法 |

| 提名单位: | 陕西省知识产权局 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: |

氢燃料电池具备高能量密度、低运行噪声和零排放等特性,是实现“氢-电”高效转换的核心装置,面向长周期服役的寿命优化是实现燃料电池可靠应用的重要保障。该项目历时10年,从多维多域电堆数字孪生、全工况寿命动态表征、系统多域能量管理三个方面开展研究,揭示了电堆内部状态分布和演变规律,形成了电堆寿命动态评估方法,实现了燃料电池高可靠长寿命优化调控。该项目5篇代表论文Web of Science他引611次,1篇论文入选ESI高被引论文,3篇论文入选Scopus前2%高水平论文,出版英文专著1部、章节2章,授权国家发明专利16项。

该项目研究成果选题准确,研究起点高,理论上有创新,发表的论著国内外引用率高,受到国内外学术界的好评和认可,对长寿命燃料电池研究有引领和示范作用,有重要的学术价值和理论意义,对学科建设和经济社会发展有重要的指导作用。成果材料齐全、规范,无知识产权纠纷,人员排序无争议,符合陕西省自然科学奖提名条件。

|

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

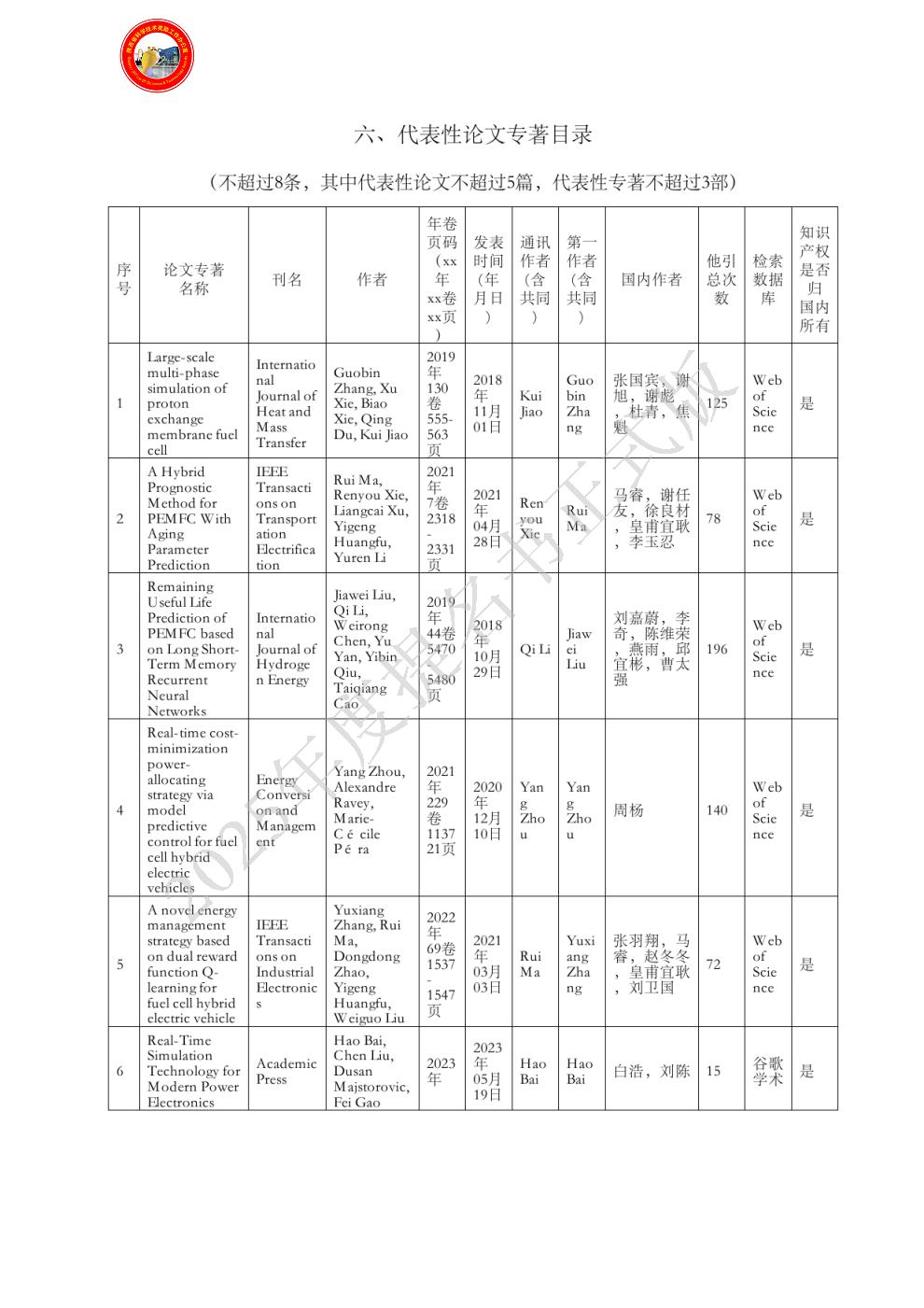

| 代表性论文专著目录: |

|

| 主要完成人情况: | - 姓名:马睿

排名:1

行政职务:院长助理

技术职称:研究员

工作单位:西北工业大学

完成项目时所在单位:西北工业大学

对本项目主要学术贡献:作为该项目的负责人,是项目的组织、设计和直接参与者,是代表论文2的第一作者,是代表论文5的通讯作者,以及代表论著8的第一作者(证明材料见附件1),对发现点1、2、3做出了创新性贡献。揭示了电堆在全工况下的非线性衰减规律,建立了膜组件衰退与输出性能的动态耦合模型,提出融合强化学习的耐久性预测方法,构建了动态老化评估体系,发展了复杂工况下的能量管理与寿命优化控制策略,为燃料电池长寿命运行提供了核心理论与方法。

- 姓名:周杨

排名:2

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西北工业大学

完成项目时所在单位:西北工业大学

对本项目主要学术贡献:是代表论文4和7的第一作者和通讯作者(证明材料见附件1),对发现点3做出了重要贡献。研究了复杂变载条件下的燃料电池系统能量管理控制。揭示了系统“能耗-老化”竞争机理,提出了多模式变约束的自适应控制策略,并构建了建立了能量分配与状态优化的分层调控体系,显著提升了复杂工况下燃料电池系统的寿命与效率。

- 姓名:白浩

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西北工业大学

完成项目时所在单位:西北工业大学

对本项目主要学术贡献:是代表论著6的第一作者和通讯作者(证明材料见附件1),对发现点1做出了重要贡献。研究了燃料电池系统建模与仿真技术,揭示了燃料电池动态演化机理,提出了燃料电池实时建模方法与系统仿真理论框架,为燃料电池老化预测与能量管理提供了重要模型基础。

- 姓名:谢任友

排名:4

行政职务:无

技术职称:无

工作单位:西北工业大学

完成项目时所在单位:西北工业大学

对本项目主要学术贡献:是代表论文2的通讯作者(证明材料见附件1),对发现点2做出了重要贡献。研究了燃料电池耐久性建模与表征方法,揭示了电堆在全工况下的非线性衰减机理与耐久性表征指标的变化规律,构建了面向控制的老化机理模型,为燃料电池系统的可靠性提升提供了理论与方法支撑。

- 姓名:李奇

排名:5

行政职务:西南交通大学本科生院副院长

技术职称:教授

工作单位:西南交通大学

完成项目时所在单位:西南交通大学

对本项目主要学术贡献:是代表论文3的通讯作者(证明材料见附件1),对发现点2做出了重要贡献。研究了燃料电池老化预测方法,建立了数据驱动的电堆老化模型,精确刻画膜组件衰退与系统性能之间的动态耦合关系,为燃料电池耐久性预测和可靠性提升提供了关键理论基础。

- 姓名:焦魁

排名:6

行政职务:国家储能平台常务副主任

技术职称:教授

工作单位:天津大学

完成项目时所在单位:天津大学

对本项目主要学术贡献:是代表论文1的通讯作者(证明材料见附件1),对发现点1做出了重要贡献。研究了电堆内部“质-热-电”多域参量耦合机理,构建了电堆多维数字孪生模型,实现了内部状态分布特性和动态演变规律的高精度仿真,揭示了电堆性能衰退的物理机制,提出了面向寿命优化的电堆膜组件设计方法。

|

| 主要完成单位: | - 单位名称:西北工业大学

单位贡献:开展了燃料电池老化建模、寿命预测与能量管理控制的理论研究,主要学术贡献包括:(1)探明了“静态-准动态-动态”全工况条件下燃料电池电堆的非线性衰减特性,构建了电堆老化过程中的寿命表征指标体系,精准刻画了电堆寿命与特征参量的映射关系,实现了电堆健康状态和剩余使用寿命的动态评估,并应用于燃料电池多域状态优化和耐久性提升设计;(2)建立了能量分配、条件协同和状态优化的多层级调控体系,攻克了复杂载荷条件下寿命短的瓶颈问题。项目成果在长航时燃料电池无人机和空间燃料电源系统中得到应用,显著延长了燃料电池服役寿命并提升了可靠性。

- 单位名称:西南交通大学

单位贡献:参与了燃料电池老化模型构建和寿命预测方法的研究,揭示了耐久性表征指标随老化过程的演化规律,构建了融合老化状态的电堆动态预测与评估框架,提出了基于数据驱动的燃料电池电堆寿命预测方法,为燃料电池寿命预测与可靠性提升提供了理论基础。

- 单位名称:天津大学

单位贡献:参与了燃料电池电堆老化机理研究,揭示了电堆内部“质-热-电”多域参量耦合机理,构建了电堆多维实时数字孪生模型,实现了内部状态分布特性和动态演变规律的高精度仿真,揭示了电堆性能衰退的物理机制,提出了面向寿命优化的电堆膜组件设计方法,并应用于长寿命燃料电池的研发和测试。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|