| 评审组: | 电子与通信技术组 | | 项目名称: | 非正交协作共生多址接入理论与方法 |

| 提名单位: | 陕西省教育厅 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 我单位认真审阅了该项目提名书及附件材料,确认全部材料真实有效,并按照要求对该项目的基本情况进行了公示,公示期间无异议。

项目组在国家863、国家科技重大专项、国家自然科学基金等支持下,针对传统正交多址接入系统“单域多址、分立管控”导致的通信节点间“竞争抗生、互扰互损”难题,发现了非正交协作共生接入机理,提出了多维资源协同互惠传输理论以及跨域资源动态博弈寻优方法,形成了从节点接入准则、到资源协同机制、再到业务需求与服务能力匹配范式的资源高效复用理论,实现了节点可靠安全非正交共生接入,为通信系统的节点互惠共存和资源互利共享,奠定了全新基础理论框架与关键技术体系。项目成果理论创新强,获陕西高等学校科学技术奖一等奖,成果发表于通信领域国际顶级期刊,获多位国内外院士等知名学者的高度认可,在多址接入技术领域产生了重要学术影响。项目成果应用背景明确,已应用于中国移动陕西有限公司、中电科22所、北京中兴协力等知名企业,具有重要的推广应用价值,已形成从基础理论、关键技术到初步应用的完整体系。依托该项目,核心成员入选省部级人才,入选第四批全国高校黄大年式教师团队,培养博士/硕士15/69名,培训通信技术人员1.3万余名,取得了良好的社会和经济效益。

根据《陕西省科学技术厅关于2025年度省科学技术奖提名工作的通知》,参照陕西省科学技术奖评定条件和评定标准,提名该项目参评陕西省自然科学奖二等奖。

|

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

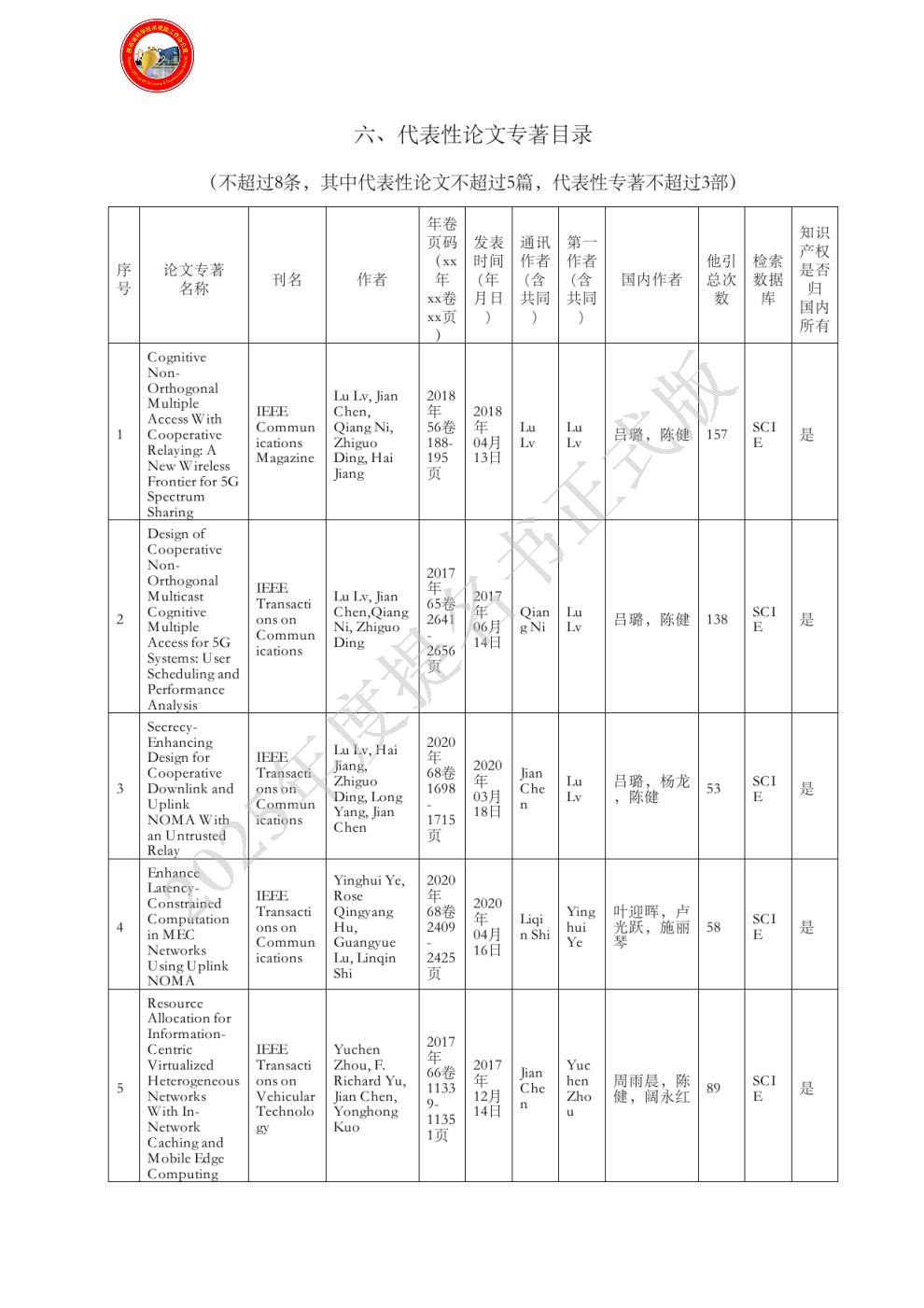

| 代表性论文专著目录: |

|

| 主要完成人情况: | - 姓名:吕璐

排名:1

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安电子科技大学

完成项目时所在单位:西安电子科技大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第一完成人,完成了本项目总体方案的设计及项目管理。在重要科学发现1、2、3做出了创造性贡献,并在应用推广上做出了重要贡献。负责本项目非正交协作共生接入机理与多维资源协同互惠传输理论,提出了跨域资源动态博弈寻优方法,保障了各类业务的差异性服务需求等。证明见代表性论文1、2、3。培养博士研究生2名,硕士研究生10名。

- 姓名:叶迎晖

排名:2

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安邮电大学

完成项目时所在单位:西安邮电大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第二完成人,在重要科学发现2做出了创造性贡献,并在应用推广上做出了主要贡献。负责本项目功率域边信息协作激励空间域无源协同互惠传输方法,利用反向散射共生机理化扰为信,实现了非正交共生多址接入的互惠共赢。证明见代表性论文4。培养硕士研究生10名。

- 姓名:杨龙

排名:3

行政职务:研究生院副院长(挂职)

技术职称:教授

工作单位:西安电子科技大学

完成项目时所在单位:西安电子科技大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第三完成人,在重要科学发现2做出了创造性贡献,并在应用推广上做出了主要贡献。负责本项目多维资源协同互惠传输理论,提出了非正交内生互扰利用的信息隐藏方案,通过将内生于非正交共生传输中的有害用户互扰转化为抵御敌方侦听的有益协同干扰,保障我方可靠通信的同时有效削弱敌方的信号截获能力。证明见代表性论文3。培养博士研究生3名,硕士研究生11名。

- 姓名:卢光跃

排名:4

行政职务:校长

技术职称:教授

工作单位:西安邮电大学

完成项目时所在单位:西安邮电大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第四完成人,在重要科学发现2中做出了核心贡献,针对资源间协同效率低与空间域服务覆盖不佳等问题,提出了业务驱动的信息流分层编码方法,保障了多维资源的高效协同共享,并且负责非正交协作共生接入的相关应用推广工作,推动了核心技术的产业化应用。证明见代表性论文4。培养博士研究生3名,硕士研究生15名。

- 姓名:周雨晨

排名:5

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安电子科技大学

完成项目时所在单位:西安电子科技大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第五完成人,在重要科学发现3做出了创造性贡献,提出了多维资源虚拟化映射与一体化表征方法,实现了各资源域服务能力的有效置换,提升了共生系统的资源利用效率。证明见代表性论文5。培养硕士研究生8名。

- 姓名:陈健

排名:6

行政职务:系副主任

技术职称:教授

工作单位:西安电子科技大学

完成项目时所在单位:西安电子科技大学

对本项目主要学术贡献:作为项目的第六完成人,在重要科学发现1、2、3中做出了核心贡献,提出了功率/时间/空间维度上的“尺度可伸缩、能力可置换”跨域资源优化框架和跨域资源动态博弈与适配方法。证明见代表性论文1、2、3、5。培养博士研究生4名,硕士研究生15名。

|

| 主要完成单位: | - 单位名称:西安电子科技大学

单位贡献:西安电子科技大学是国家电子信息领域重点院校,直属于教育部,由教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校,是四邮四电成员之一,学校信息与通信工程专业连续两轮入选国家“双一流”建设学科。西安电子科技大学负责整个项目研究方案、目标和内容的制订与组织实施,以及项目主要成果的推广应用。代表性论文1、2、3、5主要学术思想的提出者和主要完成人之一,对科学发现点1、2、3做出了创造性贡献。科学发现所形成的技术成果已应用于中国移动通信集团陕西有限公司、中国电子科技集团公司第22研究所、北京中兴协力科技有限公司、西安旭彤电子科技股份有限公司等知名企业,取得了良好的社会和经济效益。依托项目成果,培养博士研究生12名,硕士研究生44名。

- 单位名称:西安邮电大学

单位贡献:西安邮电大学是我国西北地区唯一一所邮电通信类高校,由陕西省人民政府与工业和信息化部共建,是陕西省高水平建设高校、陕西省一流大学建设高校,是四邮四电成员之一,学校信息与通信工程为陕西省一流学科。 西安邮电大学负责部分项目研究方案、目标和内容的制订与组织实施,以及项目部分成果的推广应用。代表性论文4主要学术思想的提出者和主要完成人之一,对发现点2做出了创造性贡献。科学发现所形成的技术成果已应用于中国移动通信集团陕西有限公司、北京中兴协力科技有限公司等知名企业,取得了良好的社会和经济效益。依托项目成果,培养博士研究生3名,硕士研究生25名。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|