| 评审组: | 机械组 | | 项目名称: | 锂离子电池状态估计与剩余寿命预测方法及应用 |

| 提名单位: | 中共陕西省委军民融合发展委员会办公室 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 项目针对使用工况下锂离子电池机-电-热耦合机理建模、健康状态评估、剩余寿命求解等关键科学难题,在机理-数据联合驱动的电池状态估计与剩余寿命预测方面取得了系统性创新成果,重要科学发现点如下:1、建立了电池简化准二维机理模型,分别提出了基于电化学等效电路模型和物理信息约束深度神经网络的电池健康状态估计方法,提高了状态估计精度。2、建立了考虑多重因素的电池退化模型,提出了融合先验信息和现场信息的启发式剩余寿命预测方法,攻克了求解基于隐含维纳过程的剩余寿命分布精确解的科学难题。3、建立了变温工况下电池老化模型并解析了剩余寿命分布函数,突破了电池寿命预测依赖恒温工况的局限性。

项目5篇代表性论文在谷歌学术被引841次,SCI他引517次,施引者包括中/德/加/澳等国的15名院士和50余位IEEE/IET/CAA会士,获陕西高校科学技术优秀成果一等奖、国际期刊最佳论文奖、陕西省自然科学优秀学术论文奖2项、自动化学会自然科学二等奖和首都应急管理创新案例一等奖,显著推动了学科发展。成果应用于20余万套商业车辆,经济效益逾1.5亿元;推广到4型168台特种电驱车辆,在国防领域发挥了重要作用。项目成员1人入选爱思唯尔高被引学者榜单,4人次获陕西省、军队、兵工学会、清华大学优秀学位论文奖,为人才培养做出了重要贡献。

基于以上理由,中国人民解放军火箭军工程大学特推荐本项目申请陕西省自然科学奖二等奖。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

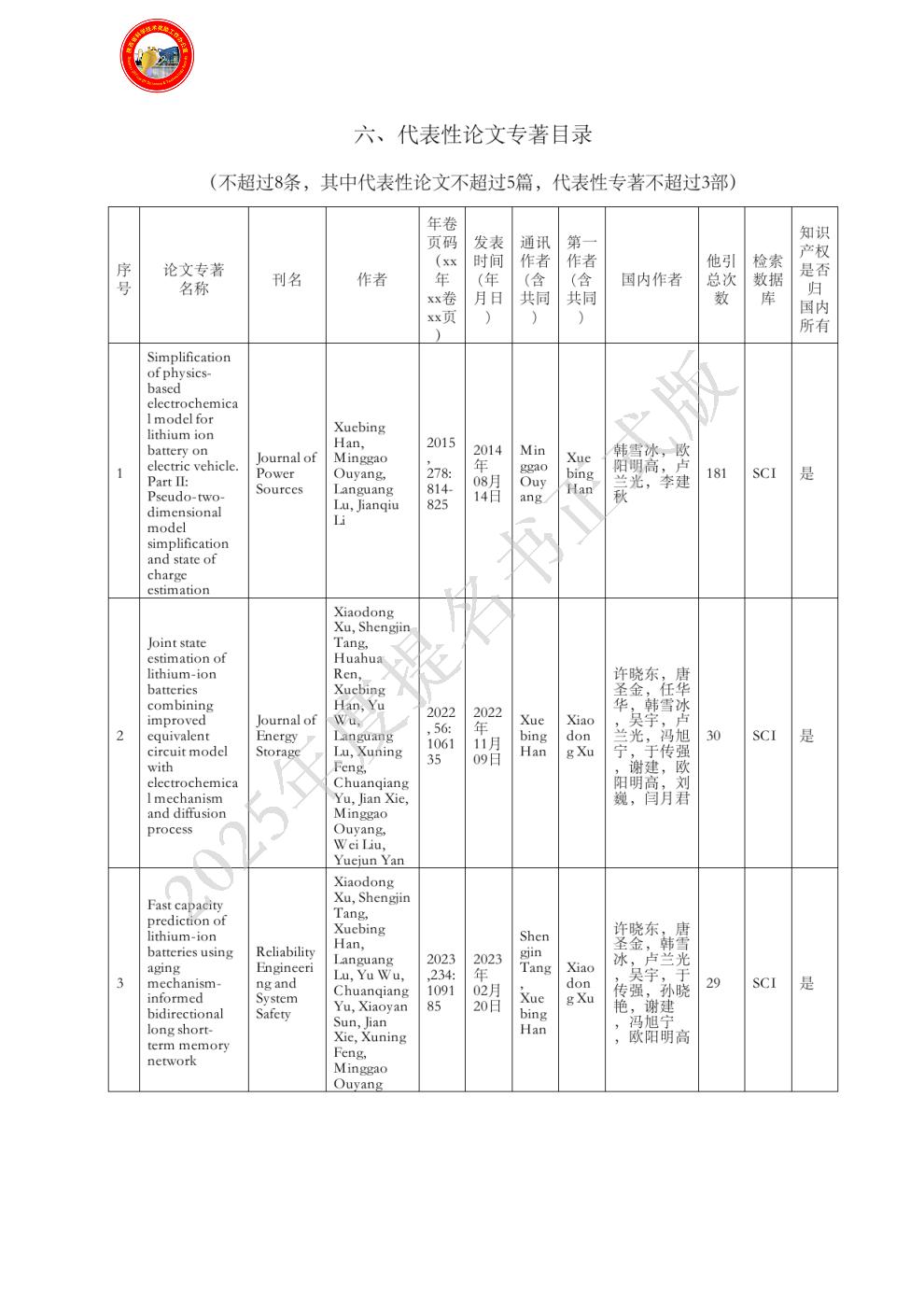

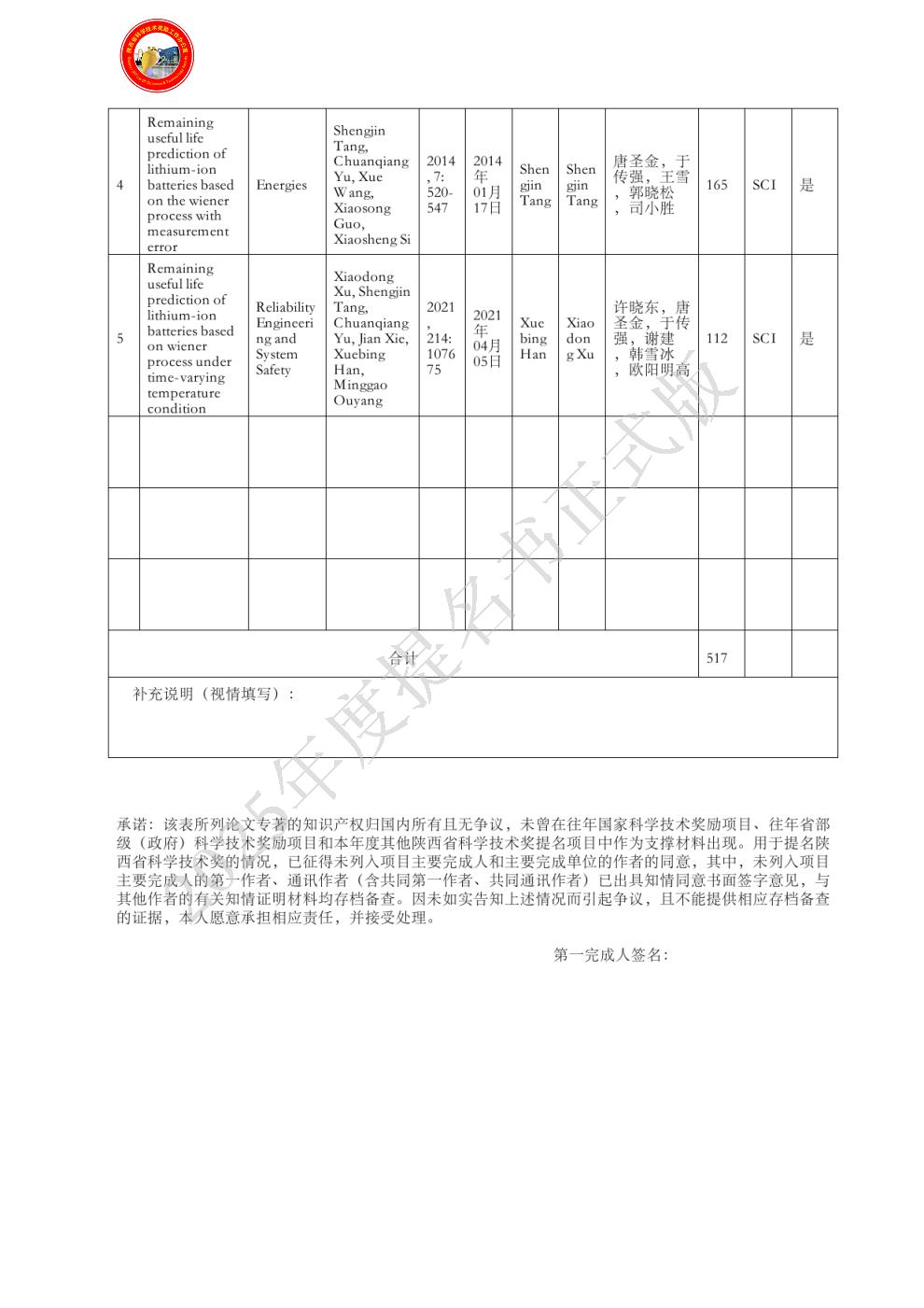

| 代表性论文专著目录: |

|

| 主要完成人情况: | - 姓名:唐圣金

排名:1

行政职务:副总师

技术职称:副教授

工作单位:中国人民解放军火箭军工程大学

完成项目时所在单位:中国人民解放军火箭军工程大学

对本项目主要学术贡献:建立本成果总体理论框架,代表性论著4的第一作者,代表性论著2的第二作者兼共同通讯作者,代表性论著3、5的第二作者。主要创新性贡献为:1)针对锂离子电池退化过程同时存在时变不确定性、测量不确定性、样本差异、样本数量少、一致性差等多重因素影响的问题,建立了基于隐含随机过程且综合描述多重因素影响的退化模型,提出了一种锂离子电池退化模型参数极大似然估计的两步法,提高了参数辨识的有效性;2)攻克了考虑多重因素影响的隐含维纳过程剩余寿命分布精确解求解难题,得到了考虑锂离子电池在当前时刻未失效条件下的剩余寿命分布解析形式;3)推动了锂离子动力电池在国防领域多型特种车辆电池管理系统的应用。

- 姓名:韩雪冰

排名:2

行政职务:无

技术职称:副研究员

工作单位:清华大学

完成项目时所在单位:清华大学

对本项目主要学术贡献:代表性论著1的第一作者,代表性论著3、5的通讯作者,代表性论著2的共同通讯作者。主要创新性贡献为:1)针对电池机理建模问题,考虑电池内部各项副反应机制,提出固相和液相电势分布估计方法,获得电池内部电流密度分布的解析解,建立电池简化准二维机理模型,揭示了电池内部的机-电-热耦合机制;2)针对锂离子电池耐久性问题,基于电池内部副反应机理开展加速寿命实验,提出基于充电曲线重构的电池衰退机理辨识方法,定量揭示了锂离子电池全生命周期的衰退机制;3)推动了锂离子动力电池在民用领域多种商业化车辆电池管理系统的应用。

- 姓名:许晓东

排名:3

行政职务:无

技术职称:讲师

工作单位:中国人民解放军火箭军工程大学

完成项目时所在单位:中国人民解放军火箭军工程大学

对本项目主要学术贡献:代表性论著2、3、5的第一作者,主要创新性贡献为: 1)针对电池状态估计问题,通过考察电池内部动力学副反应过程,将电池内部衰退机制集成到数据驱动算法中,提出数据-机理联合驱动的电池状态估计方法;2)针对实际使用工况下的锂离子动力电池耐久性问题,聚焦温度影响下的电池非线性衰退特征和不确定衰退速率,融合Wiener过程建立电池的衰退模型,得到了电池剩余寿命联合概率分布,攻克了时变温度工况下的电池剩余寿命分布求解及实时更新难题,克服了锂离子电池剩余寿命管理依赖于实验室工况的局限性;3)推动了锂离子动力电池在民用领域商业化车辆电池管理系统的应用。

- 姓名:于传强

排名:4

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:中国人民解放军火箭军工程大学

完成项目时所在单位:中国人民解放军火箭军工程大学

对本项目主要学术贡献:代表性论著2、3、4、5的主要作者。主要创新性贡献为:1)针对具有非线性退化特征的锂离子电池,提出了贝叶斯框架下的随机系数更新方法,并推导了剩余寿命概率密度函数的解析表达式;2)考虑到锂离子电池样本数量少、样本一致性差的问题,提出了一种能够合理融合先验信息和现场信息的启发式锂离子电池剩余寿命预测方法;3)推动了锂离子动力电池在国防领域多型特种车辆电池管理系统的应用。

- 姓名:孙晓艳

排名:5

行政职务:无

技术职称:讲师

工作单位:中国人民解放军火箭军工程大学

完成项目时所在单位:中国人民解放军火箭军工程大学

对本项目主要学术贡献:代表性论著2的主要作者。主要创新性贡献为:1)提出了基于随机充电片段数据的电池内部衰退机制的在线无损定量辨识方法;2)搭建了一种老化机理约束的深度神经网络模型,提出了一种基于AI赋能电池包充电电压曲线重构的电池健康状态估计方法,攻克了车用动力电池在仅有部分充电片段数据下难以准确估计健康状态的问题;3)推动了锂离子动力电池在国防领域特种车辆电池管理系统的应用。

|

| 主要完成单位: | - 单位名称:中国人民解放军火箭军工程大学

单位贡献:是本成果的牵头单位,是代表性论著2、3、4、5的第一完成单位,代表性论著3、4的第一通讯单位,是该申报成果的第一完成单位,对本成果的主要贡献如下:1)电池状态估计方法。建立了物理信息约束的电池动态响应模型,提出了机理-数据联合驱动的电池荷电状态与健康状态估计方法。2)基于隐含随机过程建模的锂离子电池剩余寿命预测方法。针对锂离子电池退化过程同时存在时变不确定性、测量不确定性、样本差异、样本数量少、一致性差等多重因素影响的问题,建立了基于隐含随机过程且综合考虑多重因素的退化模型,提出了一种锂离子电池退化模型参数极大似然估计的两步法,提高了参数辨识的有效性,攻克了考虑多重因素的隐含维纳过程剩余寿命分布精确解求解难题,得到了考虑锂离子电池在当前时刻未失效条件下的剩余寿命分布解析形式,提出了一种能够合理融合先验信息和现场信息的启发式锂离子电池剩余寿命预测方法。3)面向实际使用工况的锂离子电池剩余寿命预测方法与应用。面向车用动力电池的实际应用场景,聚焦温度影响下的电池非线性衰退特征和不确定衰退速率,建立了温度约束下的随机老化速率模型,得到了变温工况下的电池剩余寿命联合概率分布,攻克了实际使用工况下的电池剩余寿命分布求解及实时更新难题,克服了锂离子电池剩余寿命管理依赖于实验室理想工况的局限性,并推动了锂离子动力电池在国防领域多型特种车辆电池管理系统的应用。

- 单位名称:清华大学

单位贡献:是代表性论著1的第一完成单位,代表性论著1、2、3、5的通讯单位,是该申报成果的参与完成单位,对本成果的主要贡献如下:1)锂离子电池机-电-热耦合机理建模。考虑电池内部各项副反应机制,提出了固相和液相电势分布估计方法,获得了电池内部电流体密度分布的解析解,建立SP2D机理模型,揭示了电池内部的机-电-热耦合机制,克服了实际的车载BMS在线荷电状态仿真计算难的问题。2)温度影响下的锂离子电池剩余寿命预测方法研究。针对温度影响下的锂离子电池的非线性衰退过程和随机老化速率,建立了具有生存退化路径约束和不确定测量误差的非线性衰退模型和温度影响下的Arrhenius随机老化速率模型,推导出了时变温度工况下的锂离子电池剩余寿命联合概率分布,攻克了温度影响下的锂离子电池剩余寿命分布求解及实时更新的难题,突破了锂离子电池剩余寿命管理依赖于实验室恒定温度工况的局限性。3)推动了锂离子动力电池在民用领域多种商业化车辆电池管理系统的应用。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|