| 评审组: | 轻工与纺织组 | | 项目名称: | 生物炭基缓释肥制备及其养分缓释与果蔬肥效提升机制 |

| 提名单位: | 陕西省教育厅 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | “生物炭基缓释肥制备及其养分缓释与果蔬肥效提升机制” 项目聚焦传统化肥利用率低、土壤质量退化及农业面源污染等核心问题,依托国家自然科学基金(U1803332)、陕西省重点研发计划(2022NY-053)等项目支持,历经 10 年系统研究,取得系列原创性成果。项目创新开发基于果蔬作物废弃物为原料,共热解、共聚合、耦合双工艺等生物炭缓释肥制备技术,揭示养分缓释与保水协同机制,建立果蔬作物农残 - 肥效双向控制技术体系,发表5篇代表性论文均为中科院一区 TOP 期刊,总他引 380次,相关成果获马来西亚大学、中国环境科学研究院等国内外权威团队高度认可,已在 5家单位推广应用,培养 20名高层次人才,第一完成人武占省入选全球前 2% 顶尖科学家榜单,学术影响力显著。项目成果为农业绿色可持续发展提供关键理论支撑与技术路径,整体达到国际先进水平。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

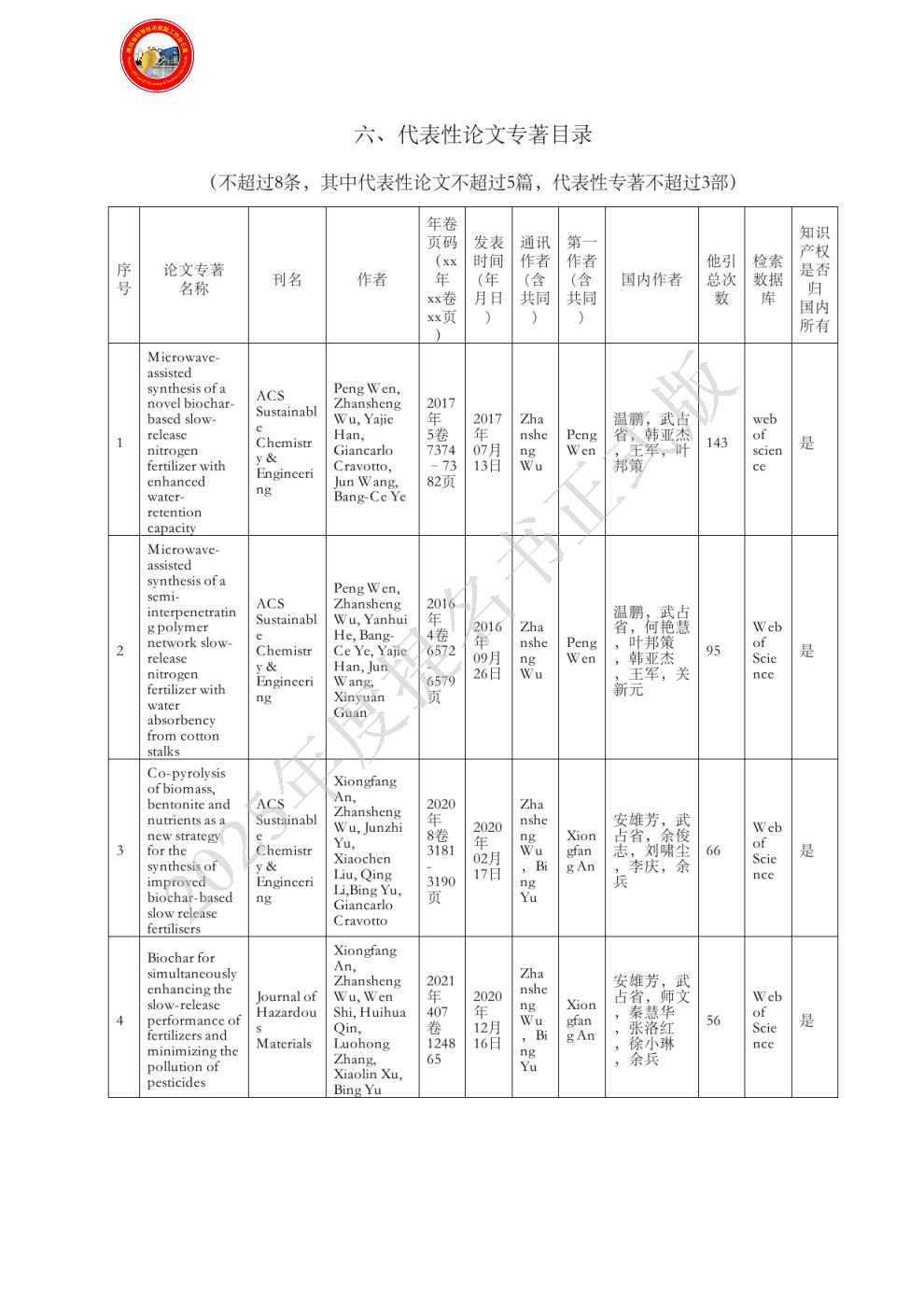

| 代表性论文专著目录: |

|

| 主要完成人情况: | - 姓名:武占省

排名:1

行政职务:院长

技术职称:教授

工作单位:西安工程大学

完成项目时所在单位:西安工程大学

对本项目主要学术贡献:作为项目第一完成人,主导了“生物炭基缓释肥制备及其养分缓释与果蔬肥效提升机制”全周期研究。在学术思想与技术突破上,提出共热解-包膜-共聚合耦合制备思路,创新微波辅助共热解技术,创立生物炭嵌入半互穿聚合物网络工艺,揭示保水与缓释协同原理。以通讯作者或第一作者发表6篇中科院一区TOP期刊代表作,总他引 460 次;主导申请 15 件国家发明专利,培养 15 名高层次人才,其中3人获省/校级优秀学位论文奖。

- 姓名:田飞

排名:2

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安工程大学

完成项目时所在单位:西安工程大学

对本项目主要学术贡献:作为项目排名第2的完成人,核心聚焦共热解技术优化与生物炭稳定性机制解析。联合开展痕量金属介导生物质 - 膨润土共热解实验,参与撰写《Science of the Total Environment》代表性论文,明确金属元素对生物炭结构完整性的调控作用,为发现点1提供关键数据支撑。协助优化微波共热解工艺参数,解决原料批次波动导致的产品稳定性问题,为技术研发与人才培养双维度提供重要支撑。

- 姓名:安雄芳

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:石河子大学

完成项目时所在单位:石河子大学

对本项目主要学术贡献:牵头共热解-包膜耦合技术研究,以第一作者发表《ACS Sustainable Chem Eng》等代表作两篇,阐明膨润土催化形成致密孔隙结构的机制,明确磷扩散控释规律,支撑发现点1与发现点3;主导新疆盐碱土田间试验,明确生物炭与盐碱土适配参数,验证共热解型肥效。

- 姓名:何艳慧

排名:4

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安工程大学

完成项目时所在单位:西安工程大学

对本项目主要学术贡献:完成了项目的部分技术环节研究,主要参与完成共聚合工艺制备生物炭缓释肥及其保水与缓释机制阐述,多功能生物炭缓释肥的制备与田间应用研究。

- 姓名:刘啸尘

排名:5

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安工程大学

完成项目时所在单位:西安工程大学

对本项目主要学术贡献:完成了项目的部分技术环节研究,主要参与完成共热解制备生物炭缓释肥关键技术及其结构形成规律与缓释机制阐述,多功能生物炭菌肥保水剂的制备与田间应用研究。

- 姓名:温鹏

排名:6

行政职务:无

技术职称:工程师

工作单位:石河子大学

完成项目时所在单位:石河子大学

对本项目主要学术贡献:作为项目排名第 6 的完成人,重点参与共聚合工艺研发与保水缓释性能验证。以第一作者发表《ACS Sustainable Chem Eng》两篇代表作,创新微波辅助制备半互穿网络生物炭缓释肥技术,实测保水周期达25天,磷利用率提升至 75.83%,直接支撑发现点 2。

|

| 主要完成单位: | - 单位名称:西安工程大学

单位贡献: 作为项目第一完成单位,西安工程大学为 “生物炭基缓释肥制备及其养分缓释与果蔬肥效提升机制” 研究提供核心支撑,贡献贯穿项目全周期。在科研平台与资源保障上,学校依托 “陕西省生物质化学与新材料重点实验室”,提供微波热解仪、扫描电镜等关键设备,搭建涵盖材料制备、性能表征、机理分析的一体化研究平台,保障共热解工艺优化、孔隙结构解析等核心实验顺利开展;同时统筹科研经费,配套国家自然科学基金(U1803332)、陕西省重点研发计划(2022NY-053)等项目资金,为长期研究提供稳定支持。在技术研发与成果转化中,学校组织材料科学、农业资源与环境等学科团队协同攻关:主导生物炭缓释肥 “制 - 构 - 效” 关系研究,突破共聚合保水工艺、耦合双工艺等技术瓶颈,助力 4 项重要科学发现落地;推动成果在陕西、新疆等地 5 家单位推广,牵头制定技术应用规范;依托学科优势培养 10名硕士、3名博士,其中 5 人获校级优秀硕士论文奖,为研究储备专业人才。此外,学校发挥跨学科优势,牵头联合石河子大学组建研究团队,协调两地实验资源与田间试验基地,促进 “实验室研究 - 田间验证” 高效衔接,为项目从理论创新到实际应用的转化提供关键组织与资源保障,显著提升成果学术价值与应用潜力。

- 单位名称:石河子大学

单位贡献:作为项目第二完成单位,石河子大学依托其在干旱半干旱地区农业研究的学科优势,为 “生物炭基缓释肥制备及其养分缓释与果蔬肥效提升机制” 研究提供关键支撑,贡献聚焦实践验证与区域适配性突破。在田间试验与应用验证方面,学校提供新疆石河子、阿拉尔等多地特色作物试验基地,针对番茄、辣椒等西北果蔬作物,开展生物炭缓释肥保水、肥效对比试验,累计完成 300 余组田间数据采集,为共热解型、保水型缓释肥的实际应用效果提供核心验证,尤其在盐碱土改良与养分利用率提升研究中,明确了生物炭与当地土壤的适配参数,支撑重要科学发现 1、2 的实践落地。在技术适配与人才培养上,学校团队参与生物炭缓释肥在干旱区的施用工艺优化,提出针对西北气候的 “肥水协同” 施用建议;联合培养 5 名硕士研究生,其中 1 人获省级优秀硕士学位论文奖,为项目储备区域农业技术人才。同时,学校协助推动成果在新疆 2 家农业企业转化应用,助力技术服务当地农业绿色发展,有效衔接实验室研究与西北干旱区农业生产。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|