| 评审组: | 基础研究组 | | 项目名称: | 柔性张拉结构动力学的保结构方法 |

| 提名单位: | 陕西省教育厅 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 该项目围绕大型柔性张拉结构动力学与控制难题,经过十余年的系统深入研究,建立了柔性张拉结构的保结构理论研究体系。针对经典动刚度理论在耗散系统动力学分析中存在的“对称破缺”问题,发现了经拉氏变换后保守与耗散系统特征值方程“天然一致”的物理规律,保持了动刚度矩阵的本质物理特性——对称性,形成了面向柔性耗散系统的保物理动刚度理论,揭示了外置阻尼器对柔性张拉结构动力学特性的影响机制;针对经典结构动力学方法在特征值及响应长期求解中存在的“特征值漂移”缺陷,创造性提出将动刚度平衡方程作为约束条件,消除了长期仿真过程的累积误差,保持了系统能量的守恒性,形成了柔性张拉结构动力学行为长期稳定的保能量方法,计算精度相比时间积分法提升了5个数量级;提出了极端环境下柔性索缆结构非线性动力学问题的解析解法,研发了复杂索缆体系参数在线辨识平台,将经典索力识别公式的误差减小2个数量级(识别误差从14%降低至3‰以内)。

该项目发表学术论文102篇(其中SCI收录84篇,中科院1/2区论文65篇),出版专著3部,授权发明专利35 项。项目成果已在实际工程中广泛应用,形成了国际上有重要影响的研究团队,相关研究成果得到了学术界的一致认可。鉴于本项目成果原创性强,理论水平处于国际前沿,并获得了成功应用,解决了国家重大战略装备基础科学难题。

|

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

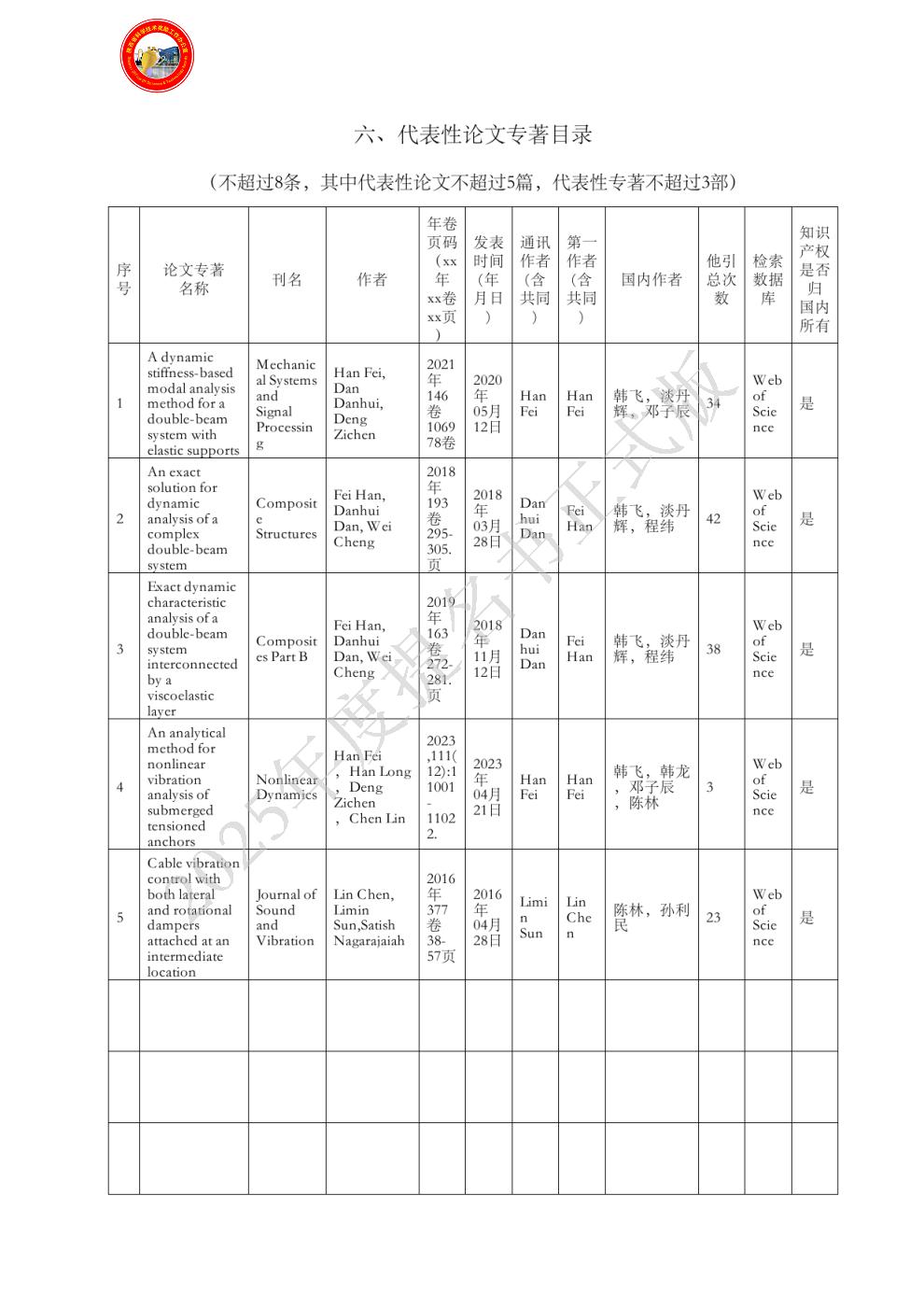

| 代表性论文专著目录: |

|

| 主要完成人情况: | - 姓名:韩飞

排名:1

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西北工业大学

完成项目时所在单位:西北工业大学

对本项目主要学术贡献:对发现点1、2、3做出了创新性贡献,具体包括:提出 “张紧弦 + 欧拉梁” 物理模型,揭示应力刚化效应机理,攻克 “模态硬化” 缺陷,发现拉氏域特征值方程一致性规律,建立耗散系统保物理动刚度理论;提出 “频域力 - 形动态自洽” 保能量思想,开发 “自检验、自纠偏” 方法,攻克 “特征值漂移” 问题,大幅提升计算效率与精度。并为索缆参数识别优化目标函数的设计提供动刚度理论支撑,协助确定多参数同步识别的核心逻辑。(代表性论文1、2、3、4)

- 姓名:淡丹辉

排名:2

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:同济大学

完成项目时所在单位:同济大学

对本项目主要学术贡献:对发现点1、2做出了创新性贡献,具体包括:设计理论验证方案与实验,完成振动信号采集、数据校准,将索力识别误差从 12% 降至 3‰以内,为理论准确性提供关键实验支撑;构造 “假想结构”,推导 J0 求解方程,拓展 Wittrick-Williams 算法适用范围,完成适用性验证。(代表性论文1、2、3)

- 姓名:陈林

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:同济大学

完成项目时所在单位:同济大学

对本项目主要学术贡献:对发现点3做出了创新性贡献,具体包括:集成优化算法并编程实现,开发数据预处理与可视化模块,开展桥梁拉索工程验证,提出水下系泊索等索缆非线性动力学理论分析框架,完成技术落地与测试。(代表性论文4、5)

|

| 主要完成单位: | - 单位名称:西北工业大学

单位贡献:西北工业大学在柔性索承结构动力学领域的研究聚焦航空航天、国防装备等特殊应用场景,致力于解决柔性索承结构在复杂载荷作用下的动力学响应分析问题。学术团队提出了融合结构拓扑特性与多场耦合效应的保结构动刚度建模理论,并构建了适配强非线性、时变特性的动力学方程求解框架。通过引入辛几何算法,在大幅振动和快速变化工况下,确保动力刚度矩阵保持物理本质与能量守恒,计算精度提升超35%。该技术在1:3缩比柔性索网和索膜结构的风洞试验与振动台测试中得到验证,与实测数据吻合度超过95%。相关研究成果已发表于《AIAA Journal》《振动工程学报》等权威期刊,形成了具有自主知识产权的核心技术体系,达到国际先进水平。西北工业大学将保结构动刚度法技术广泛应用于航空航天、国防科技及民用工程领域。在新型无人机折叠翼研发项目中,该方法优化了柔性索驱动机构,降低了25%的振动响应,推动了结构轻量化与高可靠性发展。同时,技术成果还扩展至大跨度桥梁与大型场馆的动力性能评估与优化,确保了桥梁的安全运营。在西部某大跨度景观悬索桥中,借助该方法优化索结构动力响应,指导索力调整与阻尼器配置,保障了桥梁的稳定性。学校通过共建“柔性索承结构智能运维联合实验室”等平台,为相关企业提供分析软件与技术服务,推动了产品研发效率的提升。该技术现已在10余家国防科技企业与土木工程公司应用,助力航空航天装备创新与基础设施建设。

- 单位名称:同济大学

单位贡献:同济大学在柔性索承结构动力学领域取得了显著成果,特别是在解决大跨度桥梁和空间结构中,柔性索系因多场耦合荷载引发的动力失稳问题。依托土木工程防灾国家重点实验室,研究团队突破了传统动力学分析方法在强非线性和时变特性下的精度瓶颈。创新提出了结合结构拓扑不变性与能量守恒原理的保结构动刚度建模理论,并构建了适配柔性索承结构的动力刚度矩阵更新机制。通过引入改进型辛几何算法,确保了结构在大幅振动、参数突变的工况下,动力响应的准确性和物理本质一致性。通过1:5缩尺索网与索膜结构的风洞试验及地震模拟振动台测试,验证了该方法的高效性,计算结果与实测数据误差控制在5%以内,优于传统方法。研究成果已发表在《Journal of Structural Engineering》《土木工程学报》等期刊,形成了一套理论深度与工程实用性兼具的柔性索承结构动力学分析技术体系,达到了国际领先水平。同济大学通过与上海建工集团、中国铁建等行业领军企业建立产学研联盟,将保结构动刚度法成功应用于多个国家级重大工程。学校还搭建了“柔性索承结构智能运维”产学研协同平台,向合作企业提供分析软件和技术解决方案,并通过技术培训培养了一批专业人才,推动了相关企业在柔性索承结构领域的技术升级。该技术已应用于多个重点工程的动力学优化设计,为大跨度桥梁和空间结构的安全建设与智能运维提供了关键技术支撑,助力基础设施建设和高端装备研发。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|