| 学科专业评审组: | 工程建设组 | | 项目名称: | 可液化地层隧道灾变机理及防控关键技术 |

| 提名单位: | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 我国平原区面积约115万平方公里,占总国土面积的10%~12%,其中涉及可液化地层的地区至少可达几十万平方公里。我国也是世界上隧道及地下工程规模最大、数量最多的国家,隧道工程建设中不可避免穿越可液化地层,长大盾构隧道工程在可液化地层中建设面临诸多岩土工程难题,包括隧道液化风险判断、防护措施设计以及隧道渗漏灾变等。

本项目依托上海东海冲积岛可液化地层中崇明线盾构隧道等重大工程,在可液化地层液化评价体系、隧道渗漏灾变机理以及防控关键技术等方面取得了重大创新,建立了隧道穿越可液化地层分类分区的评价体系,填补了隧道工程抗液化设计的技术空白;揭示了可液化地层中隧道突水涌砂灾变的细观机理,并提出了适用于可液化地层隧道的地基处理和渗漏防控新方法。项目成果的应用指导了相关工程设计,确保了工程的顺利实施,具有显著的经济效益和社会效益。

项目成果在验收及成果评价过程中,以王复明院士为组长的评价委员会一致认为研究成果总体达到了国际先进水平,其中隧道穿越可液化地层分类分区的评价体系处于国际领先水平。成果技术成功应用于上海崇明线区间工程抗液化设计、江龙高速栏坪等隧道勘察、北京市昌平区回昌东路市政工程竖井隧道暗挖等多项重大项目,使隧道穿越可液化地层的勘察、设计和施工实现了重大创新。

项目材料齐全、规范,经公示无异议。

同意提名申报陕西省科学技术进步奖二等奖。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

| 应用情况和效益: |

|

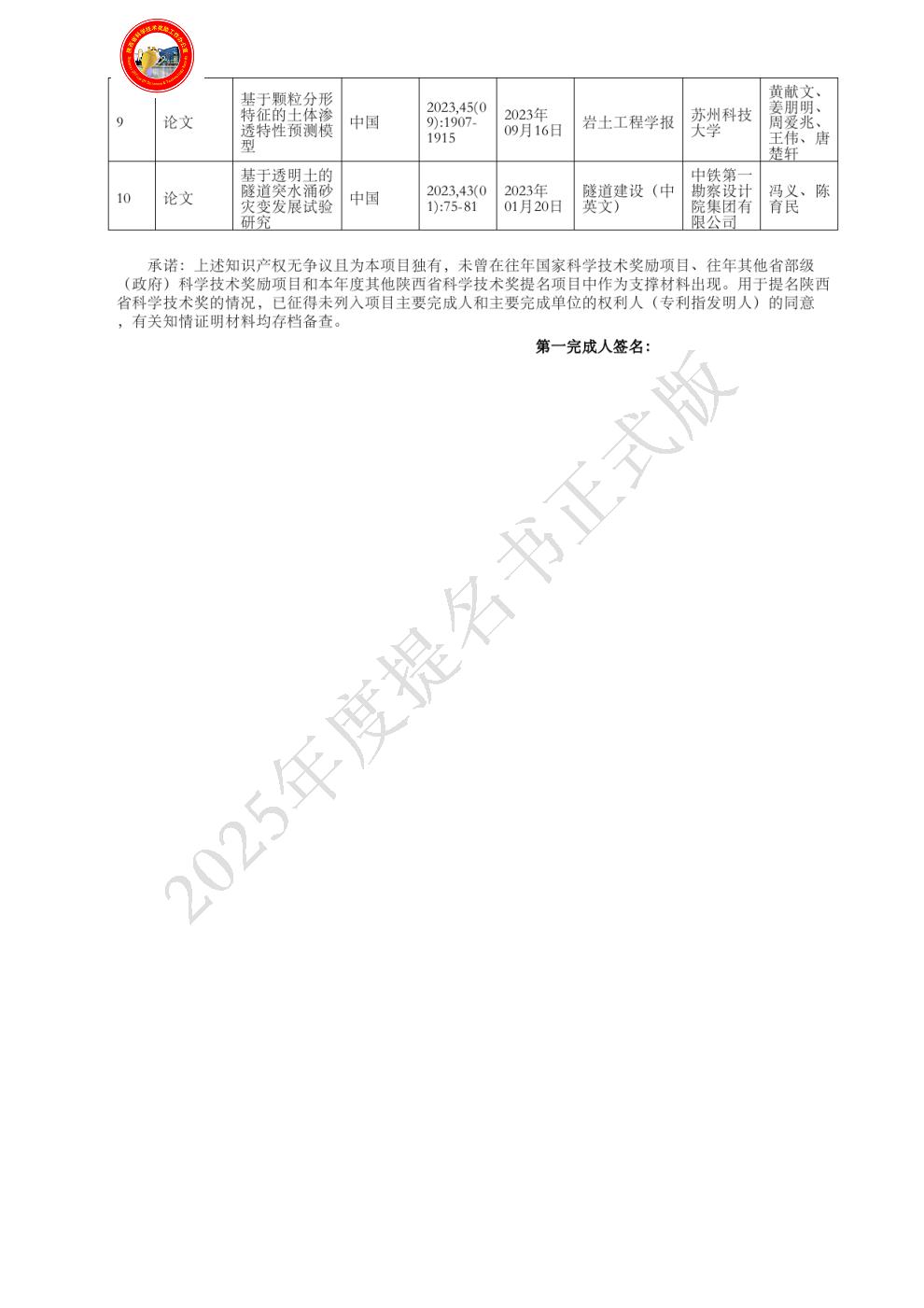

| 主要知识产权和标准规范等目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:陈育民

排名:1

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:河海大学

对本项目技术创造性贡献:项目负责人,主持该项自技术攻关、提出总体思路、课题研究方向及技术方法。建立了隧道穿越可液化地层分类分区的评价体系,研发了隧道渗漏灾变透明土模型试验系统,揭示了可液化地层中隧道渗漏灾变和周围土体变形规律,提出了盾构隧道突水涌砂灾害自稳定应急装置,提出了可液化地层电解减饱和处理方法。对所有创新点做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占本人同期工作总量的百分比为80%,是代表性成果1、2、5、6和10的作者。

曾获国家科技奖励情况:(1)国家技术发明二等奖:现浇混凝土大直径管桩复合地基技术与应用(2011年,排名:4/6)

(2)国家技术发明二等奖:软士地基沉降控制刚性桩复合地基新技术与应用(2016年,排名:5/6)(3)重庆市自然科学一等奖:粗粒土颗粒破碎机理与塑性本构理论(2019年,排名:3/6)

(4)教育部技术发明一等奖:现浇混凝土大直径管桩及复合地基技术与应用(2011年,排名:3/6) - 姓名:冯义

排名:2

行政职务:无

技术职称:高级工程师

工作单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司

对本项目技术创造性贡献:基于地震作用下可液化地层中隧道上浮变形和周边土体孔压特性,提出并建立了隧道穿越可液化土层分类分区的评价体系,参与隧道灾变全过程的透明土试验研究,揭示了可液化地层中盾构隧道突水涌砂灾变机理。对所有创新点做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为70%,是代表性成果10的作者。

曾获国家科技奖励情况:(1)2019年中铁建科学技术奖一等奖:浅埋盾构下穿高铁路基设计关键技术研究。 - 姓名:刘汉龙

排名:3

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:重庆大学

对本项目技术创造性贡献:项目组顾问专家,对可液化地层中盾构隧道灾变机理关键问题进行指导,参与研发了隧道渗漏灾变透明土模型试验系统,指导了可液化地层中盾构隧道防控技术创新和相关工程应用的技术方案。对本项目创新点2和3做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作最占本人同期工作总量的百分比为40%。是代表性成果5、6、7和8的作者。

曾获国家科技奖励情况:(1)现浇混凝土大直径管桩及复合地基技术与应用,2011年国家技术发明奖二等奖(排名1)

(2)软土地基沉降控制刚性桩复合地基新技术与应用,2016年国家技术发明二等奖(排名1)

(3)冲击爆炸作用下重要目标毁伤效应及防护技术研究,2008年度国家科技进步奖二等奖(排名2)

(4)现浇混凝土大直径管桩及复合地基技术与应用,2010年度教育部技术发明奖一等奖(排名1) - 姓名:周航

排名:4

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:重庆大学

对本项目技术创造性贡献:开展了隧道灾全变过程的透明土试验,揭示了可液化地层中盾构隧道突水涌砂灾变机理,参与了液化地层中隧道动力响应的振动台试验,总结了可液化地层中盾构成道变形的振动液化影响规律。对本项目创新点2和3做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为60%,是代表性成果7和8的作者。

曾获国家科技奖励情况:(1)中国产学研合作创新成果一等奖:大面积陆域吹填超软地基快速加固理论、技术与工程应用(2021年,排名:7)

(2)重庆市科技进步一等奖:山区城际高速铁路路基变形控制及加固关键技术与应用(2021年,排名11)

(3)中国岩石力学与工程学会自然科学二等奖:岩土介质异形扩孔理论及其应用(2023年,排名1) - 姓名:李雷

排名:5

行政职务:集团副总工程师

技术职称:正高级工程师

工作单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司

对本项目技术创造性贡献:参与了隧道穿越可液化士层分类分区的评价体系的建立,通过振动台试验总结了可波化地层中盾构隧道变形的振动液化影响规律,并基于可液化土层中隧道上浮灾变诱因,提出了抑制隧道上浮变形的地基处理方法。对本项目创新点1做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为40%,是代表性成果4的作者。

曾获国家科技奖励情况:(1)《长大深理挤压性围岩铁路隧道设计施工关键技术及应用》获得2019年“国家科学技术进步奖二等奖

(2)《第三系富水弱胶结粉细砂岩隧道修建技术及应用》获得2017年“甘肃省科技进步奖一等奖”

(3)《黄土地区高速铁路修建关键技术-郑西客专陕西段专题研究》获得2010年“陕西省科学技术奖一等奖” - 姓名:雷永生

排名:6

行政职务:城轨院副总工程师

技术职称:正高级工程师

工作单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司

对本项目技术创造性贡献:参与了可液化地层中隧道变形的振动台试验、参与研发了适用于盾构隧道突水涌砂灾害的自稳定应急装置 ,形成了隧道渗漏灾变监测、应急、除险全过程的处置体系。对本项目创新点2做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为40%。

曾获国家科技奖励情况:(1)2012年陕西省科学技术一等奖:西安地铁2号线修建关键技术研究;

(2)西安地铁二号线工程获国际咨询工程师联合会(FIDIC)2014年度“全球杰出工程”大奖;

(3)2010年中铁建科学技术一等奖:西安地铁二号线穿越地裂缝的工程措施研究;(4)2012年中铁建科学技术二等奖:地铁隧道近距离平行和小角度穿越活动地裂缝带的性状及防治措施研究。 - 姓名:王家祥

排名:7

行政职务:公司党委书记

技术职称:正高级工程师

工作单位:中铁二局集团有限公司

对本项目技术创造性贡献:对本项目的创造性贡献:参与了可液化地层中隧道变形的振动台试验,参与研发了适用于盾构隧道突水涌砂灾害的自稳定应急装置,形成了隧道渗漏灾变监测、应急、除险全过程的处置体系。对本项目创新点2做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为60%。

曾获国家科技奖励情况:(1)2022年工程建设科学技术进步奖二等奖:引水(小断面)特长TBM隧道修建成套关键技术研究

(2)2021年中铁科学技术奖二等奖:复杂环境地铁工程综合施工技术研究

(3)2020年中铁科学技术奖一等奖:长距离海底隧道单护盾双模式据进机综合施工技术研究

- 姓名:陈润泽

排名:8

行政职务:无

技术职称:讲师

工作单位:苏州科技大学

对本项目技术创造性贡献:参与研发了隧道渗漏灾变透明土模型试验系统,揭示了隧道渗漏灾变细观机理和隧道周围土体变形规律。对本项目创新点2做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占本人同期工作总量的百分比为60%,是代表性成果1、2、5和6的作者。

曾获国家科技奖励情况:无 - 姓名:周爱兆

排名:9

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:苏州科技大学

对本项目技术创造性贡献:开展了隧道灾全变过程的透明土试验,揭示了可液化地层中后构隧道突水涌砂灾变机理,通过试验总结了 可液化地层中盾构隧道变形的振动液化影响规律,验证了抑制隧道上浮变形的电解减饱和方法的有效性。对本 项目创新点3做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为50%,是代表性成果9的作者。

曾获国家科技奖励情况:中国商业联合会科学技术奖二等奖 - 姓名:师文豪

排名:10

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:苏州科技大学

对本项目技术创造性贡献:开展了隧道灾全变过程的透明土试验,揭示了可液化地层中后构隧道突水涌砂灾变机理,通过试验总结了可液化地层中盾构隧道变形的振动液化影响规律,验证了抑制隧道上浮变形的电解减饱和方法的有效性。对本项目创新点3做出了贡献,在该项技术研发工作中投入的工作量占工作总量的百分比为50%,是代表性成果3和8的作者。

曾获国家科技奖励情况:无

|

| 主要完成单位及创新推广贡献: | - 单位名称:中铁第一勘察设计院集团有限公司

单位贡献:项目负责单位。制定了研究大纲,提出总体思路、课题研究方向及技术方法。主持建立了隧道穿越可液化土层分类分区的评价体系;开展了隧道灾变全过程的透明土试验方法和液化振动台试验;提出了隧道穿越可液化地层防控技术处理措施,并组织了科研成果的推广应用。对本项目所有创新点做出了贡献。

- 单位名称:河海大学

单位贡献:项目主要完成单位。参与了课题工作思路及工作流程、工作方法的制定;组织开展了项目中可液化地层中盾构隧道灾变机理的相关试验研究;参与建立了隧道穿越可液化士层分类分区的评价体系:主持开展了隧道灾变全过程的透明土试验方法和液化振动台试验;提出了抑制隧道上浮变形的电解减饱和方法,并验证了该方法的有效性;提出了盾构隧道突水涌砂的自稳定阻挡除险应急装置。对本项目所有创新点做出了贡献。

- 单位名称:苏州科技大学

单位贡献:项目参与单位。参与开展了可液化地层中盾构隧道灾变机理的相关试验研究:参与开展了隧道灾变全过程的透明土试验方法和液化振动台试验:参与提出了抑制隧道上浮变形的电解减饱和方法。

- 单位名称:重庆大学

单位贡献:项目参与单位。参与研发了隧道渗漏灾变透明土模型试验系统,揭示了隧道渗漏灾变细观机理和隧道周围土体变形规律,参与研发了适用于盾构隧道突水涌砂灾害的自稳定应急装置。

- 单位名称:中铁二局集团有限公司

单位贡献:项目参与单位。参与研发了隧道渗漏灾变透明土模型试验系统,揭示了隧道渗漏灾变细观机理和隧道 周围土体变形规律。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|