| 学科专业评审组: | 工程建设组 | | 项目名称: | 秦巴山区沥青路面车辙病害多源因素作用机理及低碳防控关键技术 |

| 提名单位: | 汉中市人民政府 |

| 提名等级: | 三等奖 |

| 提名单位意见: | 该成果围绕秦巴山沥青路面车辙病害问题,系统揭示了沥青路面车辙病害影响因素间主次关系,建立了面层和基层稳定性预测模型,提出了细观体积指标设计与施工建议值,补充和完善了秦巴山区复杂地质气候区沥青路面设计理论。技术突破显著,提出了沥青路面病害机理及预测模型,研发了低碳环保的氧化石墨烯复合废旧橡胶改性沥青技术,提升了区域内路面抗车辙病害性能和耐久性能。成果在汉中航空智慧新城等项目应用,延长路面使用寿命30%以上,减少固废排放约10万吨,助力交通脱贫和区域物流效率提升40%。项目共发表论文12余篇(其中SCI/EI检索11篇)、授权国家发明专利3项、实用新型2项,获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖1项、三等奖1项、陕西省土木建筑科技进步奖二等奖1项等相关奖励8项,形成“基础研究-技术开发-工程应用”的良性循环,为山区公路建设提供可复制、可推广的解决方案,符合国家“双碳”战略,推广前景广阔。

该项目成果资料齐全、规范,无知识产权纠纷,人员排序无争议,符合陕西省科学技术进步奖提名条件。

|

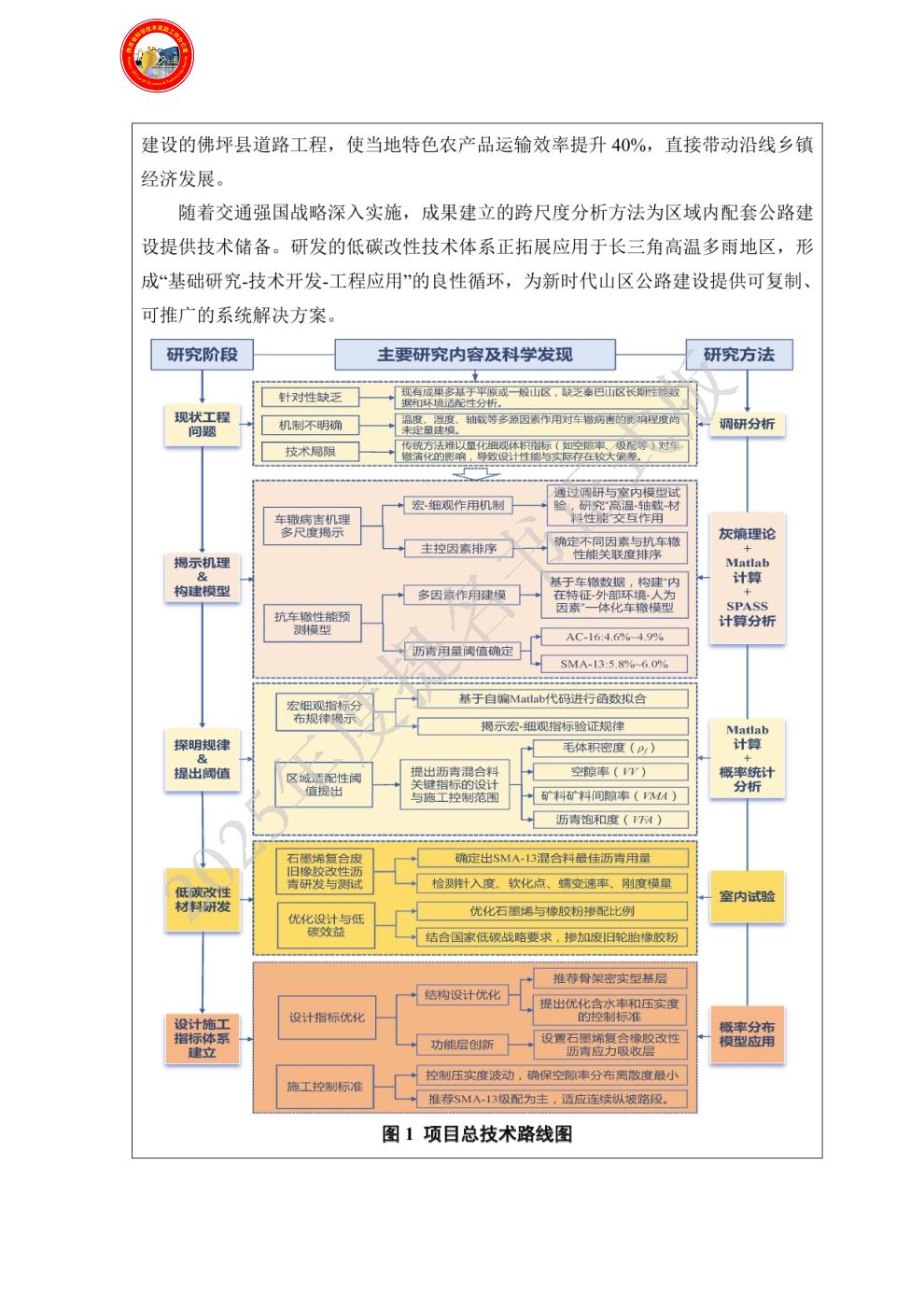

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

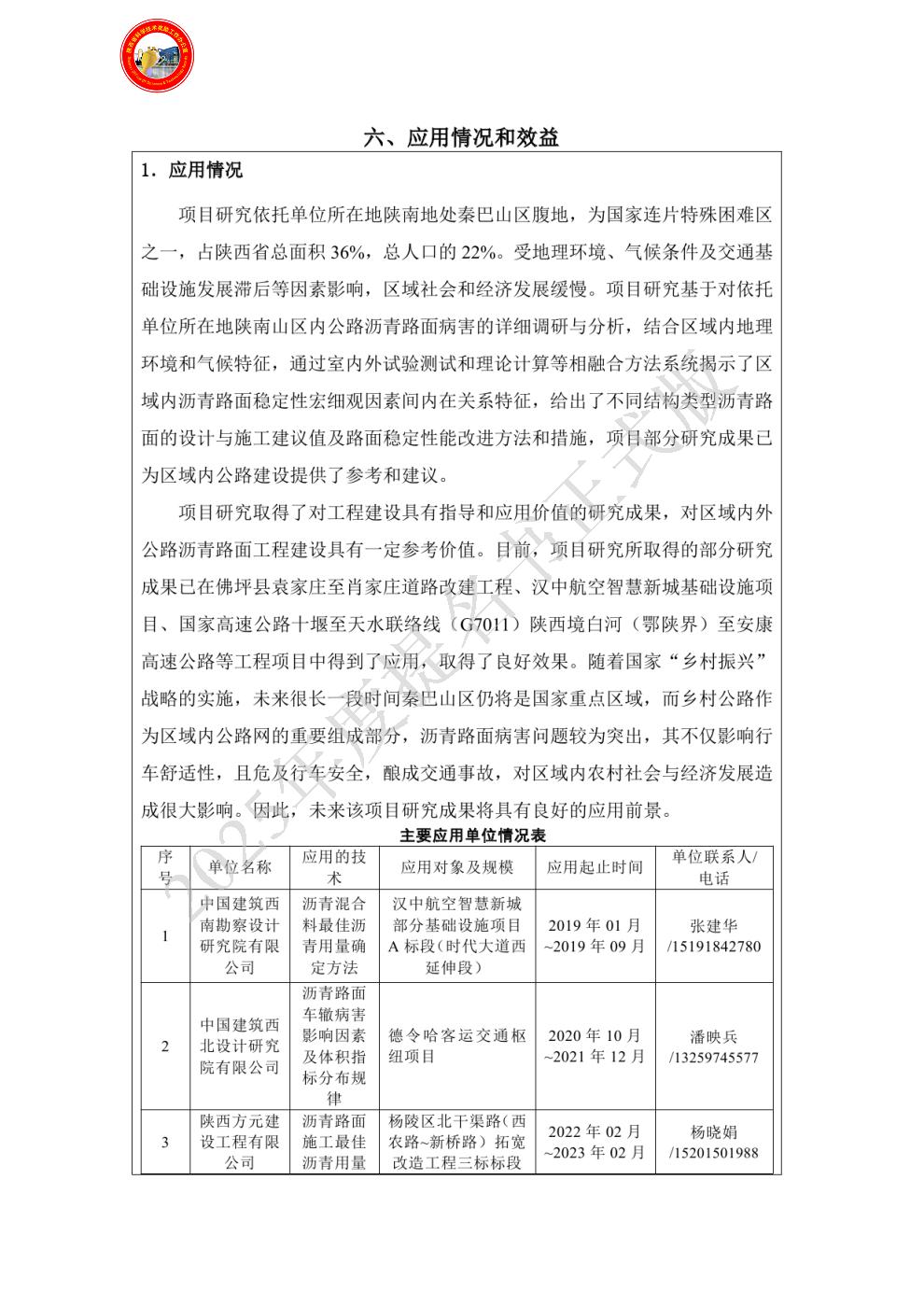

| 应用情况和效益: |

|

| 主要知识产权和标准规范等目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:郭瑞

排名:1

行政职务:系副主任

技术职称:副教授

工作单位:陕西理工大学

对本项目技术创造性贡献:全面主导核心技术攻关,取得以下成果:1)揭示秦巴山区复杂环境沥青路面车辙演化机理,构建多因素预测模型,提升路面车辙病害预测精度(重要科学发现一,必备附件1-1/1-3);2)创新提出“实验-灰色理论-数理统计”协同分析方法,系统揭示区域沥青混合料宏细观指标分布规律(重要科学发现二,必备附件1-3、其他附件2-3/2-5);3)面向“双碳”战略需求,研发氧化石墨烯复合废旧橡胶改性剂使混合料性能整体提升,碳排放降低(重要科学发现三,必备附件1-2、其他附件2-4);4)基于灰熵理论建立材料-工艺-环境作用的抗冲刷性能模型,优化密实骨架结构设计标准(重要科学发现四,其他附件2-2/2-7)。

曾获国家科技奖励情况:2022年陕西省高等学校科学技术研究优秀成果二等奖,排1,其他附件3-1;

2024年陕西省高等学校科学技术研究优秀成果三等奖,排1,其他附件3-2;

2024年陕西省土木建筑科技进步奖二等奖,排1,其他附件3-3;

2024年陕西理工大学科学技术研究优秀成果奖二等奖,排1,其他附件3-4;

2021年陕西理工大学优秀科技成果奖二等奖,排1,其他附件3-5;

2021年陕西理工大学优秀科技成果奖三等奖,排1,其他附件3-6。 - 姓名:念腾飞

排名:2

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:兰州理工大学

对本项目技术创造性贡献:作为项目合作完成人之一,本人与第一完成人共同攻关完成:1)多因素耦合作用下沥青路面层间粘结材料的抗车辙剪切变形机理,揭示了材料失效阈值与演化规律(重要科学发现一,必备附件1-1、其他附件2-7),完善了该创新点提供了理论支撑;2)开发了基于Matlab的概率分布拟合算法,实现了宏细观指标分布规律分析(其他附件2-2/2-3/2-5),有效完善了重要科学发现二的技术体系;3)协助构建半刚性基层损伤多维度评价模型,通过数值反演方法,验证了模型的可靠性(其他附件2-2),为项目重要科学发现四的工程应用奠定理论基础。

曾获国家科技奖励情况:2017年“建研华测”杯全国建材测试创新公益大赛二等奖,排1,其他附件3-7;

2019年甘肃省优秀学位论文,排1,其他附件3-8。 - 姓名:刘冲

排名:3

行政职务:无

技术职称:高级工程师

工作单位:西安公路研究院有限公司

对本项目技术创造性贡献:作为项目核心完成人之一,主要贡献如下:1)主导野外数据采集系统搭建(装备选型、布设方案),揭示了沥青路面基层抗冲刷损伤性能与材料性状、温湿度及轴载作用等因素间内在关系特征,为构建“环境-结构”适应性预测方法提供了关键数据支撑(重要科学发现四,其他附件2-6);2)负责推进项目研究成果的工程化验证,通过构建“实验室-实体工程”协同验证平台,制定标准化验证流程和评价体系,推动项目成果在陕南秦巴区域内工程项目中示范应用。

曾获国家科技奖励情况:无

|

| 主要完成单位及创新推广贡献: | - 单位名称:陕西理工大学

单位贡献:陕西理工大学作为项目第一完成单位,为项目重要研究发现和科技创新的顺利开展和成果产出提供了全方位支撑保障。

在科研条件方面,学校配置有沥青材料性能测试系统(含软化点仪、针入度仪、延度仪等)、混合料成型与性能评价设备(马歇尔击实仪、碾压成型机、浸水车辙仪等)、结构性能测试平台(MTS万能试验机、UTM-100伺服试验机等)等仪器设备。

在人才支撑方面,组建了由科研、试验教师和研究生构成的研究团队,团队专业覆盖道路材料、结构工程、数值模拟等研究方向。在文献保障方面,依托学校图书馆CNKI、EI等中外文数据库资源,以及土木工程专业馆藏图书1.2万册、核心期刊56种,能够为本项目实施提供文献检索服务。

学校积极推动成果转化应用,依托“岩土工程与地下工程创新实验”平台,与中铁一院等企事业单位建立产学研合作,联合开展技术推广示范。通过组织技术对接会、成果推介会等形式,促进研究成果在工程中应用。上述科研条件、人才队伍、文献保障等体系的系统建设,对本项目的完成提供了强有力的保障。

- 单位名称:兰州理工大学

单位贡献:兰州理工大学作为本项目第二完成单位,在项目重要科学发现和科技创新全周期中发挥了不可替代的支撑作用,形成了高效协同的创新共同体。具体贡献体现在以下四个方面:1)技术创新支撑体系构建:构建由教授和副教授组成的专家技术咨询团队,深度参与项目实施方案论证与关键技术攻关。此外,其提供的MTS-810材料试验系统、DHR流变仪等高端设备,填补了申报单位在材料动态特性测试领域的技术空白;2)科研资源协同共享:依托国家级“西部土木工程防灾减灾”教育部工程研究中心,构建了跨单位的试验资源共享平台。3)成果转化和凝练阶段:组织校内道路工程、材料科学等领域专家开展技术论证,优化形成可工程化的技术参数体系。4)协同创新机制建设:建立“月例会+年简报”的协同机制,联合培养研究生4名。合作发表SCI论文6篇。

该校的深度参与充分体现了“优势互补、责任共担、成果共享”的合作原则,其贡献贯穿项目立项论证、技术攻关、成果转化全过程,为项目的技术创新性和工程适用性提供了坚实保障。

- 单位名称:西安公路研究院有限公司

单位贡献:西安公路研究院有限公司作为第三完成单位,在项目研究中发挥了以下核心作用:1)科研支撑方面:系统性提供了近年来涵盖AC、SMA等6类沥青混凝土的配合比设计数据库及完整试验报告(马歇尔试验数据386组、油石比检测数据214组);通过实验室比对、现场复核、工程验证三个方面确保数据可靠性。2)成果转化推广方面:主导建立“道路材料实验室-实体工程”协同验证平台,单位依托自身工程实践平台与行业影响力,积极推动项目创新成果的工程化转换与规模化应用,项目技术成果已在汉中航空智慧新城部分基础设施项目、德令哈综合客运交通枢纽项目等多个工程项目中实现了技术推广应用。3)支撑保障:投入专业技术人员3名(其中正高1人)、检测车辆1台及其他试验测试设备。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|