| 学科专业评审组: | 能源与化工组 | | 项目名称: | 中低阶煤有机结构特征与低碳转化关键技术研究与应用 |

| 提名单位: | 榆林市人民政府 |

| 提名等级: | 三等奖 |

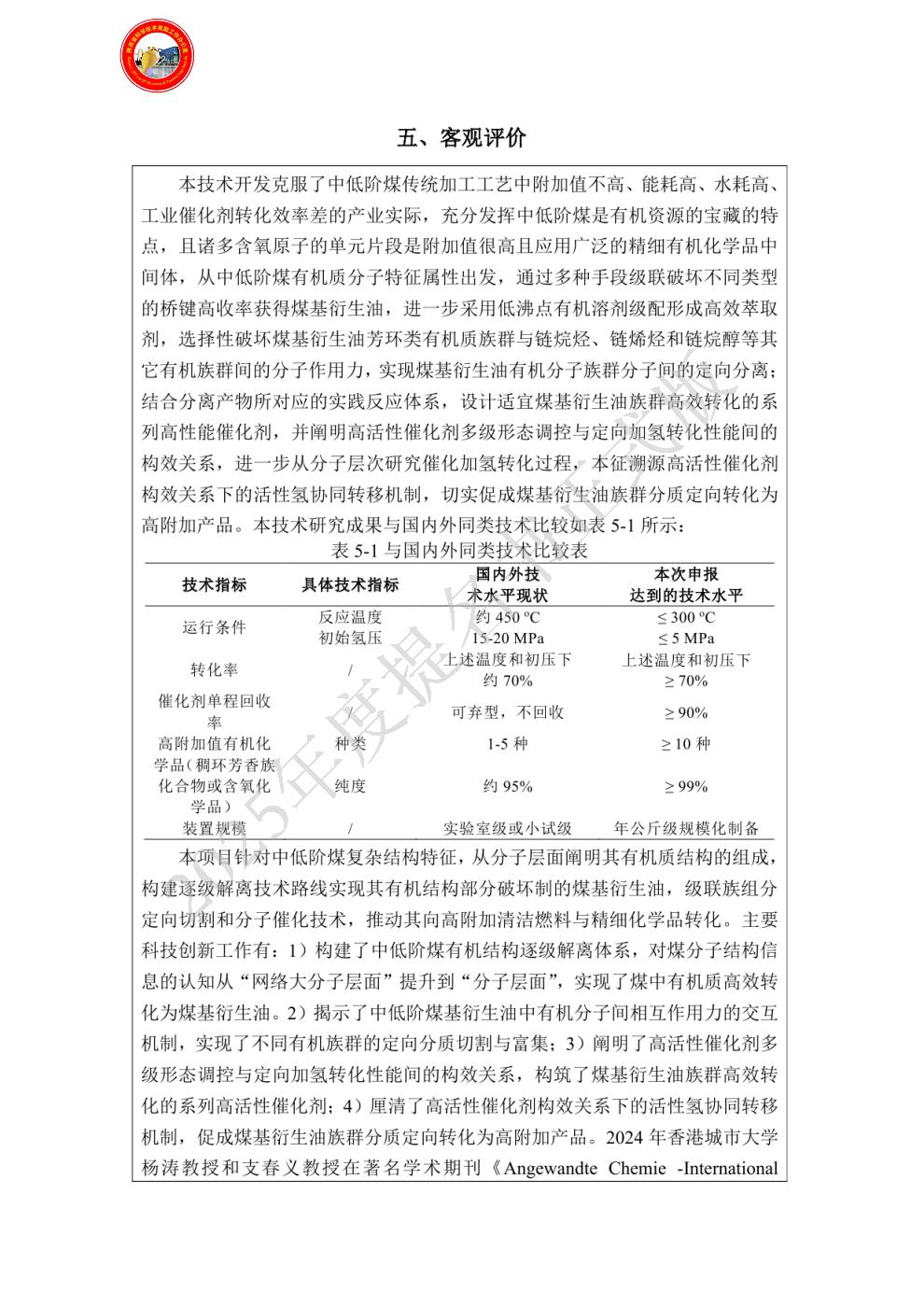

| 提名单位意见: | 针对中低阶煤复杂结构特征,从分子层面阐明其有机质结构的组成,构建了萃取-热溶和催化解聚的逐级解离技术路线,实现中低阶煤有机结构部分破坏制得煤基衍生油,级联族组分定向切割和分子催化技术,推动其向高附加清洁燃料与精细化学品转化,对榆林能源革命示范区煤炭清洁转化意义重大。研究团队历经近十余年联合攻关,溯源本质,自主创新,形成了中低阶煤有机结构特征及生产清洁燃料和精细化学品理论技术体系:1)构建了中低阶煤有机结构逐级解离体系,对煤分子结构信息的认知从“网络大分子层面”提升到“分子层面”,实现了煤中有机质高效转化为煤基衍生油。2)揭示了中低阶煤基衍生油中有机分子间相互作用力的交互机制,实现了不同有机族群的定向分质切割与富集;3)阐明了高活性催化剂多级形态调控与定向加氢转化性能间的构效关系,构筑了煤基衍生油族群高效转化的系列高活性催化剂;4)厘清了高活性催化剂构效关系下的活性氢协同转移机制,促成煤基衍生油族群分质定向转化为高附加产品。

该成果授权发明专利30件,实用新型46件,发表论文80余篇,鉴定成果2项,先后获省石化科技一等奖2项、省高等学校科学技术二等奖3项、中国能源研究会学术创新三等奖1项和市科学技术二等奖1项,五年期年均新增利润2085.9万元,年均新增税收1401.4万元。经鉴定该成果处于国内领先水平,突破了中低阶煤低碳转化技术难题,丰富了高附加清洁燃料与化学品来源,经济效益显著。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

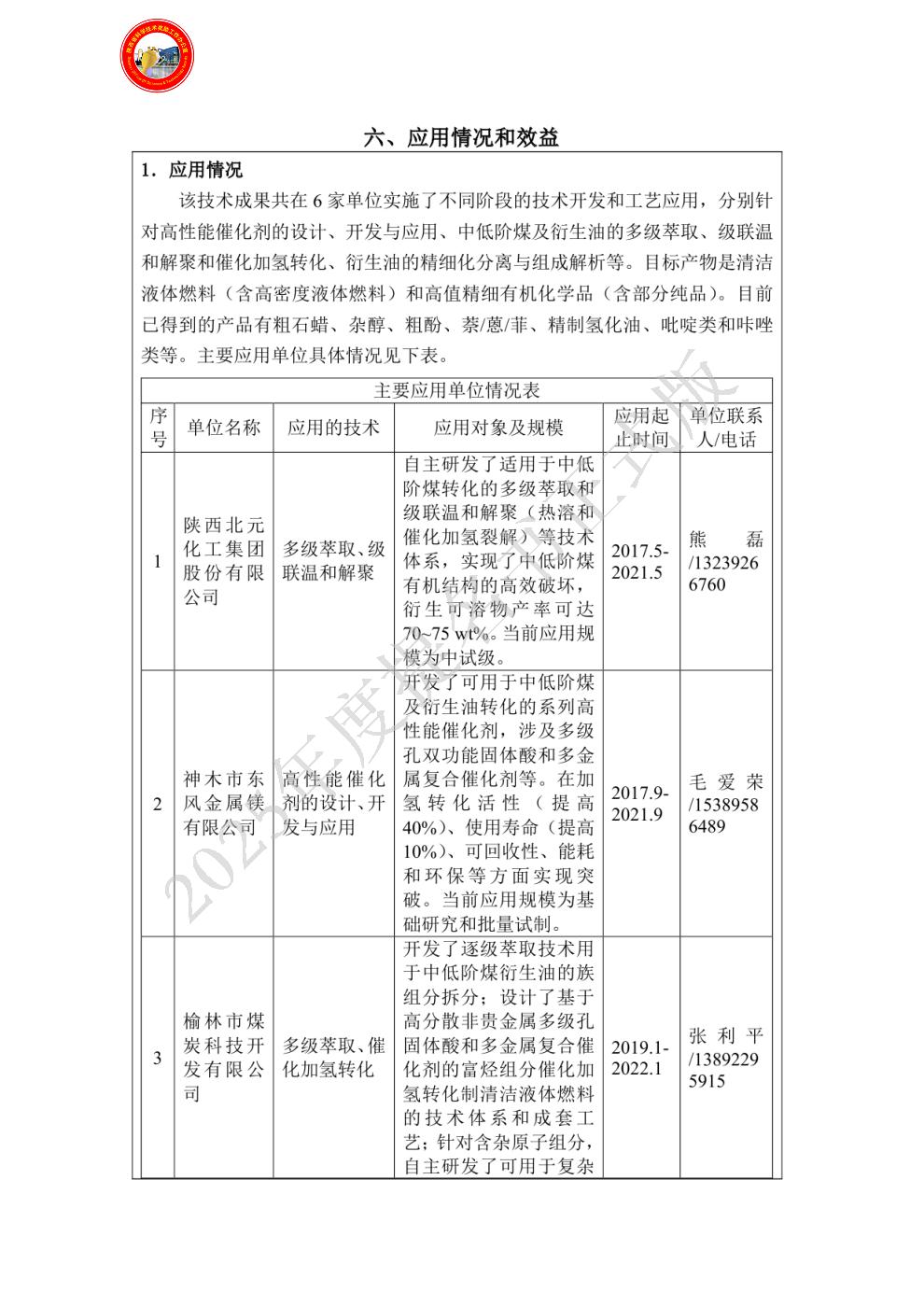

| 应用情况和效益: |

|

| 主要知识产权和标准规范等目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:亢玉红

排名:1

行政职务:榆林学院化学与化工学院副院长

技术职称:教授

工作单位:榆林学院

对本项目技术创造性贡献:对本项目第1、2、3和4项创新做出了创造性贡献,投入工作量占本人工作量70%。部分关键技术的提出者、执行者和发明人,全面负责项目的具体研发工作与团队任务的部署与协调,提出了中低阶煤中有机质的快速解决与煤基衍生油的定向分质切割,开发了高活性双功能催化剂的开发以及中低阶煤衍生油定向加氢转化路径的实现。在项目实施过程中发表SCI论文15篇,授权发明专利8件,实用新型专利20余件,获批国家自然基金项目2项,中科院联合基金项目1项,省部级和市厅级项目20余项,入选三秦英才特支计划人才和省科技创新领军人才。

曾获国家科技奖励情况:1、2025年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第1);2、2025年获陕西石化科技奖一等奖(排名第1);3、2024年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第1);4、2023年中国能源研究会学术创新三等奖(排名第1);5、2022年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第1);6、2022年获陕西石化科技奖一等奖(排名第3); - 姓名:刘光辉

排名:2

行政职务:榆林学院化学与化工学院科研秘书

技术职称:副教授

工作单位:榆林学院

对本项目技术创造性贡献:对本项目的第1-4项创新均做出了创造性贡献,投入的工作量占本人工作量的50%。在本项目中负责或参与的研究工作包括:中低阶煤有机结构逐级解离体系构建、煤基衍生油的组成解析与二次提质、分子间相互作用的评价与机制探究、工艺路径突破与流程搭建、催化剂的创制与氢转移机理解析等;项目攻关期间,以第一或通讯作者累计发表SCI学术论文19篇,授权发明专利4件和实用新型专利2件,获批国家青基1项,省部级项目4项,市局级项目4项,科技奖6项。

曾获国家科技奖励情况:1、2025年陕西省石化科技一等奖(排名第2);2、2025年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第2);3、2023年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第5);4、2022年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第2);5、2022年陕西省石化科技一等奖(排名第2);6、2020年度榆林市科学技术奖二等奖(排名第5)。 - 姓名:刘中秋

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:曲阜师范大学

对本项目技术创造性贡献:对本项目第2和4项创新做出一定的创造性贡献,投入的工作量占本人工作量的40%。从分子水平上阐明中低阶煤中有机质的组成和结构,设计了系列与煤基衍生油可接近性高的高活性催化剂,实行了煤基衍生油定向转化为高附加值清洁液体燃料和精细化学品,阐明了催化加氢转化过程中的活性氢转移机理,提高了中低阶煤的转化利用价值。以第一或通讯作者累计发表SCI学术论文15篇,授权发明专利6件,获批国家青基1项,面上项目1项,省部级项目2项,其他项目4项。

曾获国家科技奖励情况:1、2025年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第3)。 - 姓名:魏贤勇

排名:4

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:中国矿业大学

对本项目技术创造性贡献:对本项目第1、2、3和4项创新做出创造性贡献,投入的工作量占本人工作量的40%。建立分子煤化学理论体系的构想,从分子水平上了解煤中有机质的组成和结构,解决煤化学领域的关键科学问题和世界难题。倡导温和条件下重质碳资源的定向转化和高值化利用,系统阐述了煤催化加氢转化的内涵、氢转移理论以及各类活性氢的识别方法,实现了在温和条件下定向催化加氢转化煤中有机质获取高值乃至高端产品。针对传统的分离高温煤焦油的工艺存在的能耗大和分离效果差的问题,开发了通过逐级萃取、加压梯度柱层析和分步结晶的逐

级分离高温煤焦油的技术,较详细地考察了分离过程中涉及的溶质、溶剂和固定相之间的作用力。

曾获国家科技奖励情况:1、2025年陕西省石化科技一等奖(排名第10);2、2025年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第4);3、2024年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第4);4、2023年中国能源研究会学术创新三等奖(排名第3);5、2022年获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第2);6、2022年度新疆维吾尔族自治区自然科学二等奖(排名第2)。 - 姓名:高娟

排名:5

行政职务:无

技术职称:讲师

工作单位:榆林学院

对本项目技术创造性贡献:对本项目第2和3项创新做出创造性贡献,投入工作量占本人工作量30%。在项目基础研究和应用过程中负责负载型催化剂的开发、分质切割过程中各单元操作条件的优化、相关参数调整以及整套工艺流程的运行与诊断。在此次攻关中发表SCI论文6篇,参与获批科技项目4项。

曾获国家科技奖励情况:1、陕西省石化科技一等奖(排名第5);2、2025年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第5);3、2023年度中国能源研究会学术创新三等奖(排名第7);4、2023年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第5)。 - 姓名:白锦军

排名:6

行政职务:副处长

技术职称:教授

工作单位:榆林学院

对本项目技术创造性贡献:对本项目的第2、3项创新做出创造性贡献,投入的工作量站本人工作量30%。 在中试成套装备建设与工艺流程的设计等工作方面,提出了中低阶煤衍生油族群高效转化工艺流程,促进了成果转化的顺利实施与完成。在项目攻关中发表科技论文3篇,获批陕西省科技厅项目2项,榆林市科技局项目2项和榆林市高新区科技局项目1项。

曾获国家科技奖励情况:1、2025年度陕西石化科技奖一等奖(排名第8);2、2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖二等奖(排名第8);3、2022年度陕西石化科技奖一等奖(排名第6);4、2020年度榆林市科学技术奖二等(排名第6)。

- 姓名:王战辉

排名:7

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:榆林学院

对本项目技术创造性贡献:对本项目第二项创新做出一定的创造性贡献,投入的工作量占本人工作量的30%。在本项目中负责中低阶煤衍生油及衍生有机质高值定向转化相关的工艺流程设计及小试装置的开发,通过揭示煤基衍生油中有机分子间的作用力及选用的溶剂和吸附剂与煤基衍生油中有机分子间的相互作用,建立煤基衍生油高效分离的数据库,开发具有自主知识产权的中低阶煤衍生油高效分离小试装置。在项目攻关中发表论文5篇,授权发明专利2项,获批陕西省科技计划项目1项,榆林市科技局项目1项。

曾获国家科技奖励情况:1、2029年获榆林市第十五届自然科学优秀学术论文三等奖;2、2020年获榆林市第十六届自然科学优秀学术论文三等奖。

|

| 主要完成单位及创新推广贡献: | - 单位名称:榆林学院

单位贡献:榆林学院作为第一完成单位,负责项目的整体基础研究与推动应用总体方案的制定、技术内容分析、技术路线确定及相关工艺参数的优化。本项目针对中低阶煤结构特点,从分子层面阐明其有机质结构的组成,构建逐级解离技术路线实现其有机结构部分破坏获得煤基衍生油,级联族组分定向切割和分子催化技术,推动其向高附加清洁燃料与精细化学品转化对榆林能源革命示范区意义重大。研究团队历经近十余年的联合攻关,溯源本质,自主创新,形成了中低阶煤有机结构特征及生产清洁燃料和精细化学品理论技术体系:1)构建了中低阶煤有机结构逐级解离体系,对煤分子结构信息的认知从“网络大分子层面”提升

到“分子层面”,实现了煤中有机质高效转化为煤基衍生油。2)揭示了中低阶煤基衍生油中有机分子间相互作用力的交互机制,实现了不同有机族群的定向分质切割与富集;3)阐明了高活性催化剂多级形态调控与定向加氢转化性能间的构效关系,构筑了煤基衍生油族群高效转化的系列高活性催化剂;4)厘清了高活性催化剂构效关系下的活性氢协同转移机制,促成煤基衍生油族群分质定向转化为高附加产品。为中低阶煤有机质资源分质化、精细化和高值化,产业绿色化、循环化和经济化的新局面提供理论指导和技术支撑。

- 单位名称:中国矿业大学

单位贡献:榆林学院于2018-2022年聘任中国矿业大学魏贤勇教授的重质碳资源高效利用团队在榆林学院开展工作,提升榆林学院科研教师研究能力。在榆林学院分段、分批建立应用基础研发团队,具体开展中低阶煤分质转化与高效应用方面的科研工作。在此期间,带领研究团队在中低阶煤高效转化工作方面取得了突破性进展,实现了中低阶煤中可溶衍生有机质的高效解聚,开发了高活性催化剂促使其在温和条件下向烷烃、环烷烃和多烷基多环烷烃的高效转化。

- 单位名称:曲阜师范大学

单位贡献:榆林学院与曲阜师范大学在中低阶煤的有机结构分析方面开展合作,从分子层面充分认识中低阶煤的有机结构,建立了非共价键弱缔合作用、非共价键强缔合作用、含氧桥键、C-C桥键和高度缩合芳环的解离或解聚方法,探索了热溶-解离-解聚等温和条件下的级联技术手段组合对中低阶煤有机结构的破坏方式,最大程度促进中低阶煤中的有机质转化为煤基衍生油(收率超过70%以上),进一步通过现代破坏与非破坏技术手段,反演中低阶煤有机分子骨架的烷基侧链、桥链和不同芳环的缩合度,更加精准的从分子层次上理清中低阶煤有机质结构组成,并为后续的煤基衍生油低碳转化奠定能源原材料基础。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|