| 学科专业评审组: | 农林养殖组 | | 项目名称: | 黄土高原水土资源协同高效利用技术 |

| 提名单位: | 延安市人民政府 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 该项目以黄土高原地区水土资源短缺及利用效率偏低等突出瓶颈为核心问题,围绕马铃薯、甜樱桃和玉米等主要特色作物,系统开展了水肥协同和光温调控等多因素耦合技术研究,形成了兼具创新性与实用性的关键技术体系。具体成果如下:(1)通过优化水肥管理、进行优良品种筛选并调控微生物活性,在保证产量的前提下实现了显著的节水增效效果,显著提升水分利用效率。(2)构建了全球首个甜樱桃光合特性动态数据库,系统揭示了水分利用效率与土壤水分的耦合机制,研发了基于环境响应的精准调控技术。利用“80%ETc灌溉+有机肥”的综合种植模式,并推荐引进Rainier等优质品种,大幅提高了净光合速率和水分利用效率。(3)明确了覆膜与施氮的协同增产机理,构建了基于多因子分析的产量预测模型,确定160 kg/ha为最优施氮量。综合来看,该项目在技术内容及应用模式上均具有较高的创新性、先进性与实用性,其经济、生态与社会效益显著,对延安乃至整个黄土高原地区的农业绿色高质量发展与生态保护均具有重要促进作用,值得重点支持与推广。

此外,项目成果材料完备,形式规范,不存在知识产权纠纷,人员排序无争议,充分符合陕西省科学技术奖的提名条件。该项目的成功实施既能提升区域农业生产效益,又能促进资源环境协同增效,对于推动黄土高原地区农业可持续发展具有重要支撑意义。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

| 应用情况和效益: |

|

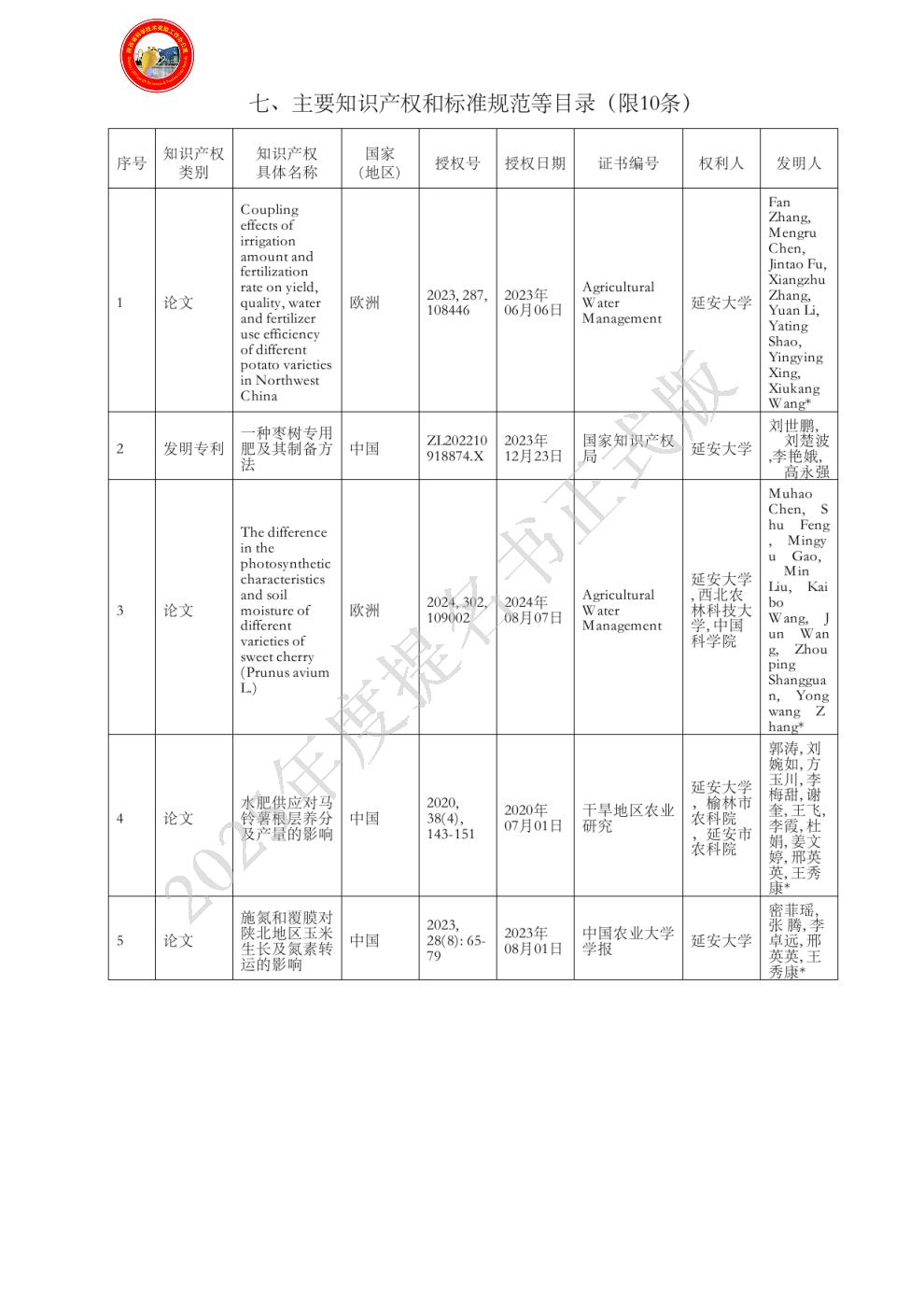

| 主要知识产权和标准规范等目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:王秀康

排名:1

行政职务:副处长

技术职称:教授

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:构建综合考虑水资源、土壤资源、气候变化和人类活动影响的动态模型,为优化水土资源配置和提高利用效率提供科学依据。主导开发了基于高频墒情监测的智能滴灌系统,实现水肥精准调控,系统决策准确率超90%。负责土壤水氮动态监测与模型构建,系统分析覆膜与施氮对玉米氮素转运的影响机制。揭示覆膜条件下氮肥产量贡献率(FYC)可达22.6%,为优化施氮量(160 kg/hm²)提供科学依据。参与开发多算法融合的评价体系,提升模型预测精度,为智能水肥决策提供核心算法支持。

曾获国家科技奖励情况:(1)黄土塬区农田水肥精准配施与作物提质增效关键技术,陕西省科技进步二等奖,排名第一;

(2)农业生态建设与土壤水肥协同利用关键技术及应用,陕西省科技进步二等奖,排名第二;

(3)地方高校生物科学专业“双群多元”人才培养模式与构建,陕西省教学成果二等奖,排名第四。 - 姓名:刘世鹏

排名:2

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:针对黄河流域土壤易流失、贫瘠化的问题,研发新型土壤改良剂和生物措施,提高土壤保水保肥能力,促进农业可持续发展。主要负责枣树专用肥的研发与废弃物资源化利用技术攻关。以脱水污泥和柚子皮为原料制备多孔活性炭载体,实现杀虫剂缓释与营养协同供应,显著提高坐果率(至63.5%)和虫害防控效率(95%)。集成EM菌-腐植酸钾促生体系,提升土壤微生物丰度50%以上。技术成果获发明专利,并在延川等地示范推广,实现节药、节肥、提质三重效益。

曾获国家科技奖励情况:(1)陕北枣树重要病虫害综合防控技术研究与示范推广,陕西省农业技术推广成果奖二等奖,排名第七;

(2)陕北红枣中生物活性成分的开发利用 获陕西省科学技术奖二等奖,排名第六;

(3)枣树的无公害栽培管理技术研究获 陕西省科学技术二等奖,排名第八。 - 姓名:张永旺

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:分析了土壤硝态氮与水分的动态关系。主导开发了基于高频墒情监测的智能滴灌系统,实现水肥精准调控,系统决策准确率超90%。牵头完成甜樱桃光合特性数据库建设与光合效能评价体系,推动果树光合生理研究的国际化水平。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:张帆

排名:4

行政职务:无

技术职称:无

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:研究了作物各器官在不同管理技术下的养分吸收和利用情况,为优化田间管理提供了实用建议。主要从事马铃薯水肥响应机制与多目标优化研究。通过熵权-TOPSIS综合评价体系,优化灌溉与施肥组合,实现马铃薯产量与品质协同提升。发表多篇论文,为水肥协同管理提供数据支撑与决策依据。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:王飞

排名:5

行政职务:无

技术职称:高级农艺师

工作单位:延安市农业科学研究院

对本项目技术创造性贡献:构建综合考虑水资源、土壤资源、气候变化和人类活动影响,为优化水土资源配置和提高利用效率提供科学依据,并将成功进行推广应用。负责田间试验示范与技术推广工作,将研究成果转化为实际生产技术。在延安市多个县区组织开展马铃薯、玉米、枣树等作物的水肥管理示范,推动技术落地,实现节水40%、减肥50%的显著效果,提升农户接受度和应用覆盖面。

曾获国家科技奖励情况:无 - 姓名:赵满兴

排名:6

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:比较分析了不同田间管理技术对作物的影响。参与不同田间管理技术对作物生长影响的比较研究,支持水肥耦合模型的验证与优化。在植物营养与土壤肥力方面提供专业支持,助力项目在理论与实践层面的衔接。

曾获国家科技奖励情况:无。

|

| 主要完成单位及创新推广贡献: | - 单位名称:延安大学

单位贡献:负责项目的总体计划实施。在本研究的立项、实施、总结及鉴定等整个过程中,学校均给予了人力、物力和财力的支持。研发了基于马铃薯生育期需水需肥规律的滴灌施肥制度,通过“1/4-1/2-1/4”施肥模式(前期清水、中期施肥、后期冲洗)实现水肥协同供应,解决传统漫灌施肥不均问题。作为项目主持单位,负责整体研究规划、团队组建、资金与设备保障。建设了智能灌溉控制系统与光合特性监测平台,推动多学科交叉融合。发表论文128篇(其中SCI 93篇),获发明专利3项,软件著作权2项,出版专著2部。培养硕士研究生25名,形成了一支结构合理、创新能力强的科研团队。成果在陕西、甘肃、内蒙古等地推广70万亩,经济效益显著。

- 单位名称:延安市农业科学研究院

单位贡献:开展了大量的推广应用研究工作。负责技术示范、推广与田间验证工作,在安塞、宝塔、富县等10个县区建立核心示范基地5个,开展马铃薯、玉米、枣树、甜樱桃等作物的水肥一体化技术示范。组织农民培训与技术指导,推动技术落地应用,累计推广面积达70万亩,实现节水20%~40%、减肥25%~50%,社会经济效益显著。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|