| 学科专业评审组: | 农林养殖组 | | 项目名称: | 黄土高原水蚀风蚀交错区高效植被构建与利用关键技术及示范 |

| 提名单位: | 延安市人民政府 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 该成果依托国家重点研发计划等项目,由延安大学等单位共同完成;针对黄土高原水蚀风蚀交错区生态环境演变及急需解决的问题,系统研究了植被结构、功能、效应及其制约因素、演变机制、耦合关系,在微地形植被构建、沙棘林分结构调控、林草植被景观配置、植被覆盖尺度效应等4方面研究取得了重要进展;创新了仿自然高效植被构建、低效植被提质增效、高效沙棘经济林构建、沙棘产业可持续发展等4套关键技术,在荒山荒坡治理、露天矿区复垦、退耕后续产业富有特色;集成植被恢复(改造)模式17种、推广沙棘良种12个;获专利37件、标准7部、软著2件、论著87篇(部);培养(训)人员1000多人(次)、主持(办)国际学术会议4个;揭示“水保-生态-经济”系统协同机制与调控机理,丰富和发展了生态工程学、森林培育学和水土保持学等理论和技术。傅伯杰院士、张守攻院士等7位专家认为“该成果总体达到国际先进水平,在沙棘丰产园营建技术方面达到了国际领先水平”。在延安、榆林等地推广1000多万亩,增收节支约17.26亿元,综合效益显著。荣获2022年陕西林业科技一等奖,被2024年《UN-CCD》COP 16会议专题宣传推介,作为增绿致富典范纳入UN-IPBES报告,得到国际广泛认可。

该项目技术先进、成果丰硕、创新突出、效益显著;内容详实、资料齐全、填写规范、符合要求。完成单位对该成果报奖涉及的主要内容进行了公示,公示期内未收到异议。 |

| 项目简介: |

|

| 客观评价: |

|

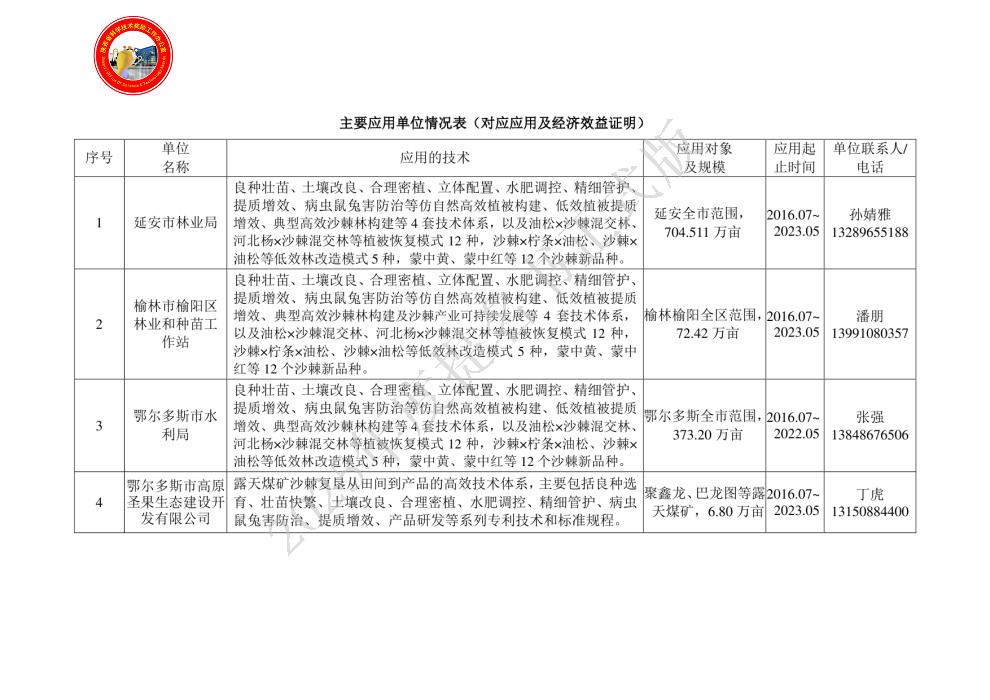

| 应用情况和效益: |

|

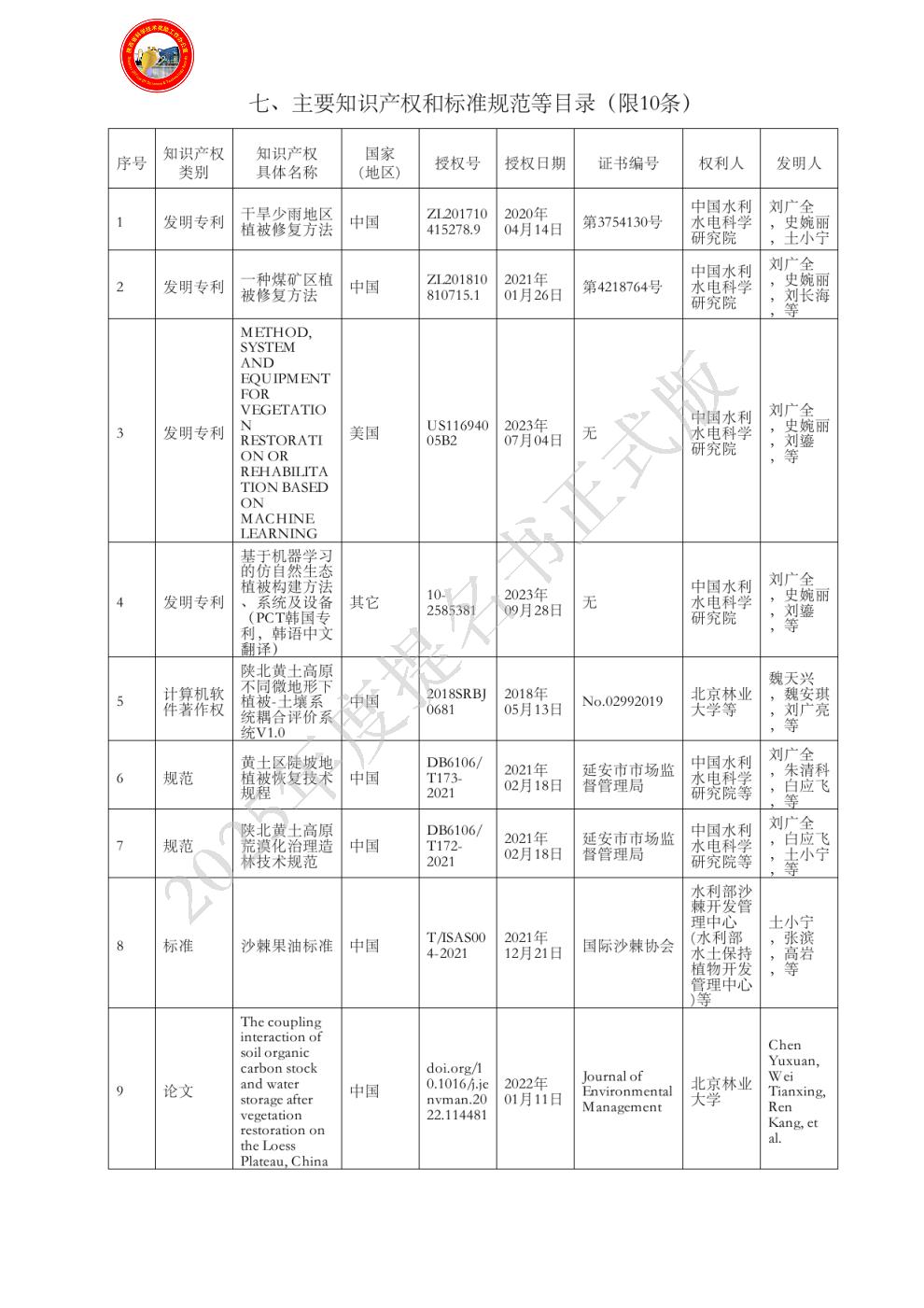

| 主要知识产权和标准规范等目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:刘广全

排名:1

行政职务:秘书长

技术职称:教授级高工

工作单位:中国水利水电科学研究院

对本项目技术创造性贡献:项目总主持人,全面负责整体设计、项目执行和创新集成,在林草植被景观配置理论、植被覆盖尺度效应及与环境耦合关系等取得了重要进展,揭示了“水保—生态—经济”系统协同机制与调控机理,在区域水土流失防治方面做出了创造性贡献。

出版专著1部、发表论文26篇(其中SCI/EI 9篇)、研发专利30件(其中发明7件)、颁布标准3项、举办培训班5个、培养博士1名,等。

佐证:在“十附件”中,专利1.1.1、1.1.2和1.1.3,标准2.2.1.3、2.2.1.4,论文2.2.1.7,人才培养2.2.2,推广应用2.1.1-2.1.4,...。

曾获国家科技奖励情况:① “黄河中游黄土高原高效植被构建配置技术”获2008年陕西省科学技术二等奖排名第一(07-2-17-R1);② “黄土高原农牧交错带生态恢复机理和关键技术研究”获2012年陕西省科学技术二等奖排名第一(2012-2-011-R1);③ “半干旱黄土区水土保持林精细配置及微地形近自然造林技术与示范”获2015年陕西省科学技术二等奖排名第二(2015-2-009-R2)。 - 姓名:白应飞

排名:2

行政职务:总工程师

技术职称:高级工程师

工作单位:延安市退耕还林工程管理办公室

对本项目技术创造性贡献:主要参与成果项目的整体设计、执行及关键技术推广,参与专利研发、标准制定、技术集成、模式创新、人员培训,在退耕还林等植被恢复与管理技术等方面做出了重要贡献。

完成专利10件(其中发明含PCT专利3件)、参编标准2项、发表论文2篇、技术集成植被恢复模式12个、人员培训260多人次;组织黄土高原水土流失综合治理及高效植被构建技术在延安全市推广应用700多万亩,生态、社会和经济效益十分显著。

佐证:在“十 附件”中,专利1.1.3、2.2.1.1,标准2.2.1.3、2.2.1.4,人才培养2.2.2,咨询报告2.2.3,推广应用2.1.1,...。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:魏天兴

排名:3

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:北京林业大学

对本项目技术创造性贡献:项目骨干,完成退耕地仿自然高效植被恢复理论与技术研究,提出仿自然人工植被构建技术及低功能植被改造优化升级关键技术,建立吴起综合试验示范区及技术体系推广。

培养研究生10名、参编写标准1项、获批计算机软著2项、发表论文14篇。

佐证:在“十 附件”中,人才培养2.2.2,标准2.2.1.3,软著2.2.1.2,论文2.2.1.7,⋯。

曾获国家科技奖励情况:“黄土高原与华北土石山区防护林体系综合配套技术”获2002年国家科学技术进步二等奖(第八完成人,证书号:2002-J-202-2-01-R08)。 - 姓名:土小宁

排名:4

行政职务:正处级

技术职称:教授级高工

工作单位:水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心)

对本项目技术创造性贡献:主持“十三五”国家重点研发计划“水蚀风蚀交错区高效沙棘林构建和产业化技术研究”专题,在区域高效沙棘特色经济林构建技术、沙棘产业可持续发展等关键技术体系研发做出较为突出的贡献。

参编标准6项、获批专利16件(其中发明2件)、发表论文6篇、参编《手册》1部、培训人员90多人次;在煤矿复垦区建立大果沙棘示范园10000多亩,沙棘果产量增加40%以上,示范效果十分显著。

佐证:在“十 附件”中,标准2.2.1.4、2.2.1.5,专利1.1.1、1.1.2,人才培养2.2.2,推广应用2.1.1-2.1.4,...。

曾获国家科技奖励情况:“黄土高原农牧交错带生态恢复机理和关键技术研究”获2012年陕西省科学技术二等奖排名第六(证书编号:2012-2-011-R6)。 - 姓名:艾宁

排名:5

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:延安大学

对本项目技术创造性贡献:主要参与完成了该成果的“高效植被群落形成演变机制”与“高效沙棘群落构建及管理技术”两个方面的研究,参与了吴起、鄂尔多斯高效植被群落的试验示范区建设,以及项目技术成果集成与推广应用等工作。

培养研究生6名,参与制定地方标准1项、获得实用新型专利4件、发表相关研究论文20余篇。

佐证:在“十 附件”中,人才培养2.2.2,标准2.2.1.3,论文2.2.1.7,推广应用2.1.1-2.1.4,...。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:刘广亮

排名:6

行政职务:主任

技术职称:工程师

工作单位:吴起县退耕还林生态(森林)公园管理处

对本项目技术创造性贡献:参与项目的专利研发、标准制定、模式创新、人员培训,吴起试验示范地建设和技术推广,在荒山荒坡治理新模式家庭林场构建等方面做出了重要贡献。

参编标准2项、获批专利3件(发明1件)、获批计算机软著1项、发表论文3篇;集成创新植被恢复模式12种、低效林分改造模式5种;成功组建家庭林场5个面积58.9 km2,打造万亩植被恢复造林综合示范点5个,县域辐射推广1152.0 km2,综合效益显著。

佐证:在“十 附件”中,标准2.2.1.3、2.2.1.4,专利1.1.2,软著2.2.1.2,推广应用2.1.1。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:张滨

排名:7

行政职务:副秘书长

技术职称:工程师

工作单位:水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心)

对本项目技术创造性贡献:参加“十三五”国家重点研发计划“水蚀风蚀交错区高效沙棘林构建和产业化技术研究”专题,在区域露天矿区复垦沙棘丰产园构建和砒砂岩综合治理等方面取得了较为突出的贡献。

参编标准2项、举办人员培训班3个培训100多人次,集成沙棘×柠条×油松低效林分改造模式5种,推广蒙中黄等12个沙棘良种;在煤矿复垦区建立大果沙棘试验示范园10000多亩,沙棘果产量提高40%以上;在砒砂岩地区指导种植沙棘生态林10万多亩,综合效益十分显著。

佐证:在“十 附件”中,标准2.2.1.5,人才培养2.2.2,推广应用2.1.3、2.1.4。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:王生军

排名:8

行政职务:副主任

技术职称:工程师

工作单位:吴起县城区绿化管护中心

对本项目技术创造性贡献:参与项目成果的标准制定、模式创新、人员培训、技术集成,建成吴起试验示范地并开展技术推广,退耕还林林下经济中药材基地建设等方面做出了突出贡献。

参编地方标准1项、举办人员培训班1个培训47人;引进优选黄芪、党参、秦艽、甘草、板蓝根等10多个中药材品种并开展推广,集成创新林下种植、果园套种、荒山荒坡种植和租赁农田种植4种模式,建设中药材基地10.14 km2,提高土地利用产值15.0 %~65.0 %,示范引领效益十分显著。

佐证:在“十 附件”中,标准2.2.1.4,人才培养2.2.2,推广应用2.1.1。

曾获国家科技奖励情况:无。 - 姓名:朱清科

排名:9

行政职务:无

技术职称:教授

工作单位:北京林业大学

对本项目技术创造性贡献:参加完成退耕地仿自然高效植被群落恢复理论与技术研究,提出仿自然人工植被构建技术及低功能植被改造优化升级关键技术,建立了吴起试验示范样板。

培养研究生9名、参编标准1项、获发明专利1项、发表论文9篇。

佐证:在“十 附件”中,人才培养2.2.2,标准2.2.1.3,软著2.2.1.2,推广应用2.1.1。

曾获国家科技奖励情况:① “黄土高原与华北土石山区防护林体系综合配套技术”获2002年国家科学技术进步二等奖(第五完成人,证书号:2002-J-202-2-01-R05);② “北方防护林经营理论、技术与应用”获2008年国家科学技术进步二等奖(第六完成人,证书号:2008-J-202-2-07-R06)。 - 姓名:齐春雨

排名:10

行政职务:处长

技术职称:高级工程师

工作单位:中国水利水电科学研究院

对本项目技术创造性贡献:主要参与“基于机器学习的仿自然生态植被构建方法、系统及设备”“METHOD, SYSTEM AND EQUIPMENT FOR VEGETATION RESTORATION OR REHABILITATION BASED ON MACHINE LEARNING”等3项发明含PCT国际及“一种沙棘移栽装置”3项实用新型专利的研发,参与出版专著1部,参编标准2部,参与资料文献查询、组织人员培训、协调项目实施、成果报告集成等工作。

佐证:在“十 附件”中,专利1.1.3、2.2.1.1,标准2.2.1.3、2.2.1.4,应用证明2.1.1-2.1.4。

曾获国家科技奖励情况:无。

|

| 主要完成单位及创新推广贡献: | - 单位名称:延安大学

单位贡献:

作为该成果的第一完成单位,针对黄土高原区域生态环境演变特点和急需解决的技术理论问题,系统研究了植被结构、功能、效应特点及其制约因素,集成创新了高效植被构建与利用关键技术体系;成果丰富和发展了生态工程学、森林培育学和水土保持等学科及技术。

与中国水利水电科学研究院、延安市退耕还林工程管理办公室等单位联合圆满完成了“十三五”国家重点研发课题“水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘高效种植关键技术及示范”、“黄土高原生态修复模式的格局-结构-功能关系”等课题或项目,本单位尤其是在“黄土高原水蚀风蚀交错区高效植被群落形成演变机制”与“黄土高原水蚀风蚀交错区高效沙棘林构建和产业化技术集成”等方面的研究取得了创新性成果,“成果总体达到国际先进水平,在沙棘丰产园营建技术方面达到了国际领先水平”。

该成果发表论著87篇(部)、发布实施标准7个、研发专利37件(其中发明含PCT专利10件)、获批咨询报告2份;培养研究生32名、举办培训班11个1000多人次。在延安吴起成功打造万亩植被恢复造林综合示范点5个,在延安和鄂尔多斯建立示范基地2个,在荒山荒坡治理模式、露天矿区复垦技术、退耕还林后产业培育等创新发展,陕西和内蒙古推广1000多万亩,生态、社会及经济综合效益十分显著。

在组织管理、人物调配、平台建设、数据共享等方面本单位给予该成果强有力的支撑。

- 单位名称:中国水利水电科学研究院

单位贡献:

该成果依托国家重点研发计划等项目,由我院和延安大学及延安市退耕还林工程管理办公室多家单位共同完成的。

成果在微地形植被构建理论和效应、沙棘林分结构特征及其调控、林草植被景观配置理论、植被覆盖尺度效应及其与环境耦合关系4方面研究取得了重要进展;形成了仿自然高效植被构建、低效植被提质增效、高效沙棘特色经济林构建、沙棘产业可持续发展4套关键技术体系;集成创新植被恢复模式12种、低效林分改造模式5种,推广沙棘良种12个;揭示了“水保—生态—经济”系统协同机制与调控机理。

我院在该成果发表论著27篇(部)、标准2项、专利30件(其中发明含PCT专利7件)、咨询报告1份;举办培训班7个900多人次。在延安吴起成功打造万亩植被恢复造林综合示范点5个,在延安和鄂尔多斯建立示范基地2个,在荒山荒坡治理模式、露天矿区复垦技术、退耕还林后续产业培育等创新发展,陕西和内蒙古推广1000多万亩,生态、社会及经济综合效益十分显著。

- 单位名称:延安市退耕还林工程管理办公室

单位贡献:

延安市退耕还林工程管理办公室作为全国退耕还林第一市的业务主管部门,是该项目成果的第三完成单位,主持完成了“陕北半干旱黄土区生态恢复及困难立地植被构建关键技术推广”等项目,主要参与了成果集成、专利研发、标准制定、论文发表、人员培训和示范推广等工作,集中参与仿自然高效植被构建技术、低效植被提质增效关键技术、高效沙棘特色经济林构建技术等关键技术体系研发和推广应用,在荒山荒坡治理模式和退耕还林后产业培育等方面形成项目成果特色。

协助组织“高效沙棘资源建设及深度开发利用交流研讨会”等培训班5个培训496人(次),提高从业人员的业务水平和管理能力;近些年,我单位积极协调项目涉及县区的乡镇和村组,为项目实施做好服务和协调,共同建立试验示范区,把技术成果落实到山坡小班地块和田间地块,及时将研究成果广泛推广到退耕还林工程实施过程中,累计在延安推广应用700多万亩,取得了显著的生态、社会和经济效益,为延安退耕还林等生态工程建设提供了强有力的科技支撑。

- 单位名称:北京林业大学

单位贡献:

作为项目成果的第四完成单位,北京林业大学参加了“十三五”国家重点研发课题“水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘高效种植关键技术及示范”课题的研究工作,主要负责陕西吴起试验示范区的研究工作。通过技术研究和试验示范,完成了仿自然植被建造技术退耕地仿自然高效植被群落恢复理论与技术研究,提出仿自然人工植被构建技术及低功能植被改造优化升级关键技术,建立了陕西吴起试验示范样板。

该技术成果本单位获得发明专利2件、软件登记2项、参加制定地方标准1项、发表论文20余篇(其中SCI收录9篇),培养研究生25名(其中博士2名)和一大批基层林业生态建设技术人员,建立了试验示范基地,在我国林业生态建设工程区和生产建设项目综合治理工程区进行广泛的推广应用。本技术成果完善和发展了北方干旱半干旱立地植被恢复理论,创新了陡坡地仿自然植被恢复技术,研究成果达到国际领先水平。为我国北方林业生态工程建设提供了强有力的科技支撑,取得了巨大的生态、经济、社会效益。

- 单位名称:水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心)

单位贡献:

作为项目成果的第五完成单位,主持“十三五”国家重点研发计划“水蚀风蚀交错区植被群落构建与沙棘产业化技术及示范”课题“水蚀风蚀交错区高效沙棘林构建和产业化技术研究”专题,在区域沙棘优良品种示范推广、资源建设、标准制定、专利研发、论文发表、人员培训等方面取得重要进展。沙棘良种示范推广方面:近年把选育的4个杂交品种和18个引进的沙棘良种分别在黄河水土保持天水治理监督局、黄河水土保持西峰治理监督局、山西岚县、西藏曲水县、西藏阿里札达县等地进行了示范推广。

沙棘综合治理技术方面:在采煤沉陷区典型区域建立试验示范大果沙棘10000多亩,开展高效、精细化管理,使沙棘果产量提高40 %以上,为沙棘产业发展提供了原料,综合示范效益十分显著;在水蚀风蚀交错区的砒砂岩地区种植沙棘生态林100多万亩,达到尽快恢复植被、减少水土流失效果。沙棘产业发展推进方面:在原有的沙棘原汁、油的基础之上,制定了沙棘原果汁、沙棘籽油、沙棘果油、沙棘果粉、沙棘黄酮、沙棘籽原花青素等标准,为进一步推进沙棘产业发展奠定了基础。

- 单位名称:吴起县退耕还林生态(森林)公园管理处

单位贡献:

吴起县退耕还林生态(森林)公园管理处作为该成果的第六完成单位,吴起县长期以来一直是国家重点研发计划(科技攻关)“黄土高原水土流失综合治理技术及示范”等项目或课题的主要研究和试验示范基地;全程参与了该成果的专利研发、标准制定、技术集成、模式创新、人员培训,以及吴起综合试验示范地建设和技术推广应用,在退耕还林低质低效沙棘林提质增效改造技术、高效沙棘丰产园构建技术、荒山荒坡治理新模式家庭林场构建等方面做出了重要贡献。

参编标准2项、获批专利3件(其中发明专利1件)、协办技术培训班1个,培养了一批懂专业会管理的复合型生态技术人才;集成创新并推广应用12种植被恢复模式、5种低效林分改造模式、12个沙棘优良新品种;成功组建家庭荒山荒坡综合治理林场8个合计面积8万多亩,县域辐射推广面积近200万亩,综合效益十分显著。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|