| 学科专业评审组: | 环境与资源利用组 | | 项目名称: | 煤化工原料与附产固废组分解离-干法分质-定向转化利用关键技术 |

| 提名单位: | 陕西省煤炭学会 |

| 提名等级: | 二等奖 |

| 提名单位意见: | 该成果针对煤化工领域原料适配性差与固废处置难的双重瓶颈,以组分界面调控和过程强化机理为基础,创新性地构建了“原料端-固废端”全链条干法分质与资源化技术体系。项目通过开发“跨尺度解离-干法分质-定向转化利用”协同工艺,实现了富油煤镜质组与惰质组、煤气化灰渣中残碳与硅铝组分的高效分离富集及资源化利用,为煤基资源从“燃料型”向“原料型、高端化、多元化、低碳化”转型提供了系统性解决方案。项目创新性地将显微组分理论拓展至固废处理领域,创立了煤基资源“微观组分-宏观性能”关联模型,研发了全干法、低能耗的协同解离-分质装备。通过组分定向转化技术,使原料端产品附加值提升,固废端资源化率提高,取得了显著的经济、社会和环境效益。

成果材料齐全、规范,无知识产权纠纷,人员排序无争议,符合陕西省科技科技进步奖提名条件。 |

| 客观评价: |

|

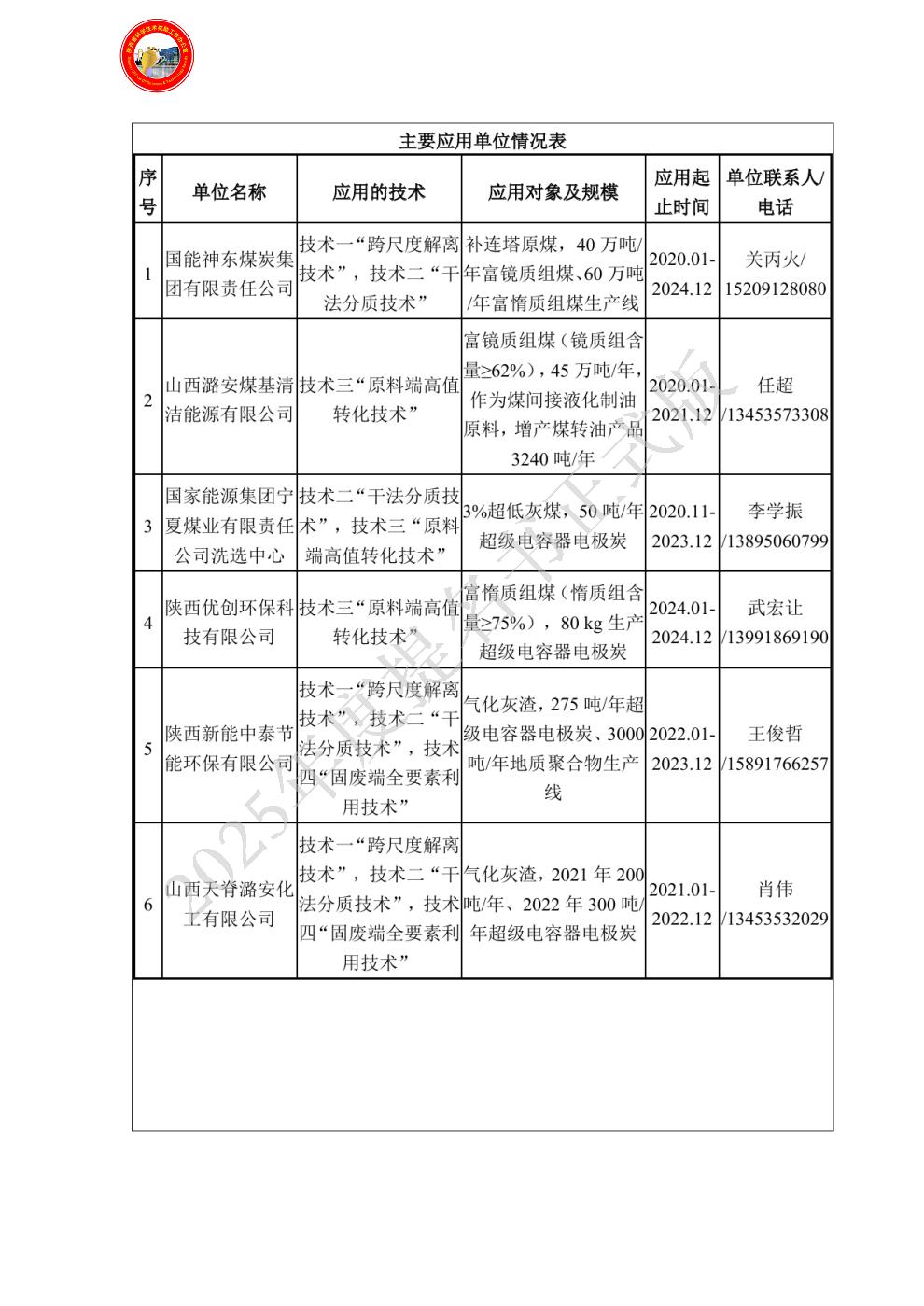

| 应用情况和效益: |

|

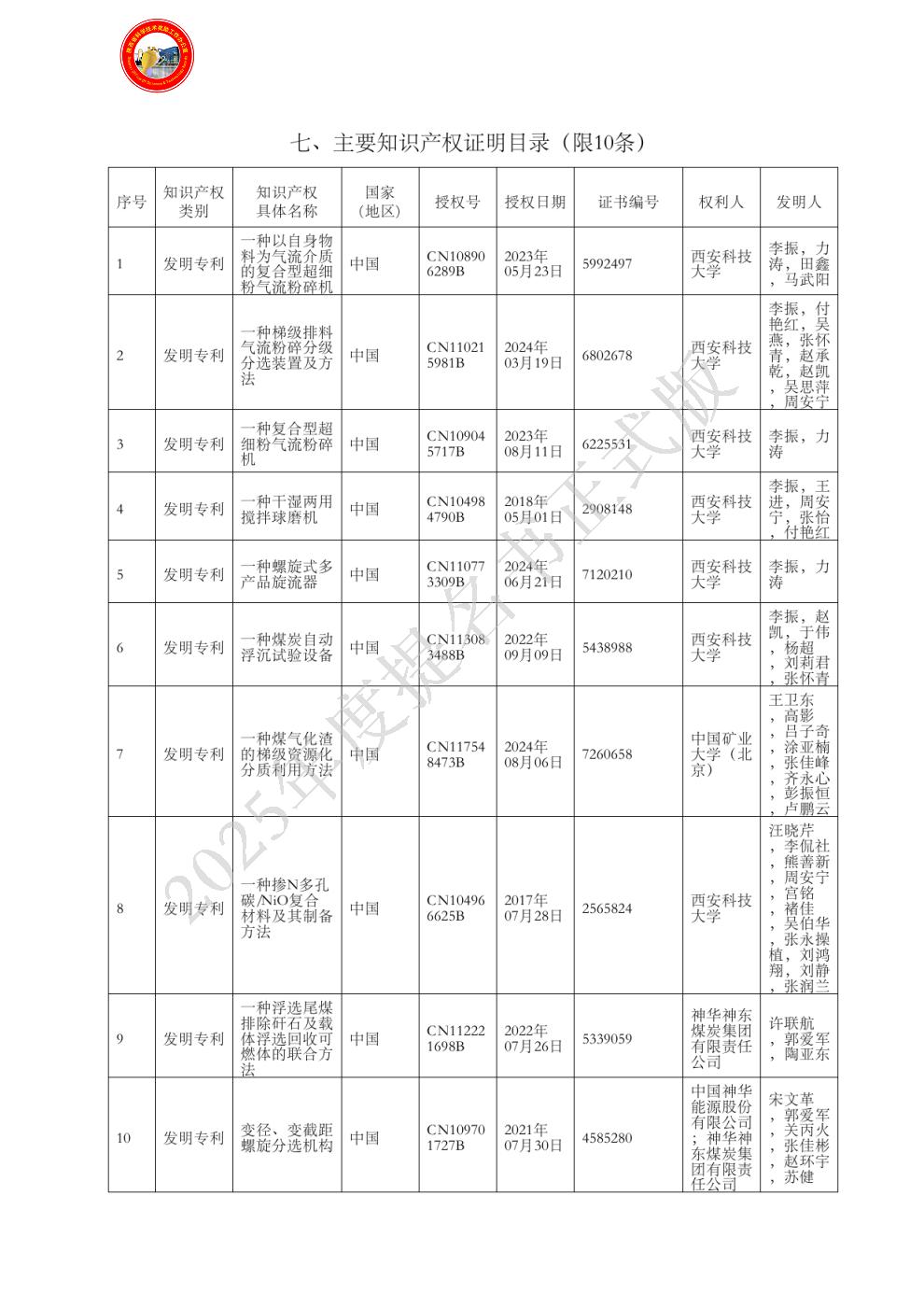

| 主要知识产权目录: |

|

| 主要完成人: | - 姓名:李振

排名:1

行政职务:副院长

技术职称:教授

工作单位:西安科技大学

完成项目时所在单位:西安科技大学

对本项目技术创造性贡献:作为该成果所依托科研项目中4个项目的负责人,统筹整个项目研究方案、制定研究路线,提出以“跨尺度解离机制解析-干法分质过程调控-双端组分高值转化”的研究主线,为项目顺利开展与实施奠定核心基础。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第一、二、三、四项技术发明,是6项主要知识产权的第一发明人,同时也是全部技术成果鉴定(国际领先/先进水平)及所获科技奖的第一完成人。支持以上贡献成立的证明材料见附件1.1.1-1.1.3、2.2.1、2.2.4-2.2.7、2.2.13-2.2.14、2.2.20-2.2.22。

- 姓名:许联航

排名:2

行政职务:科长

技术职称:正高级工程师

工作单位:国能神东煤炭集团有限责任公司

完成项目时所在单位:国能神东煤炭集团有限责任公司

对本项目技术创造性贡献:作为组分解离与干法分质技术验证、推广负责人,统筹技术从中试到产业化的落地方案,制定“参数优化-设备调试-现场适配”的实施路线,为技术规模化应用提供保障。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第一、二项技术发明,完成分级设备磨损优化、气流分质系统现场调试,是1项主要知识产权的第一发明人、1篇技术验证报告的核心作者。支持以上贡献成立的证明材料见附件2.2.12。

- 姓名:汪晓芹

排名:3

行政职务:无

技术职称:副教授

工作单位:西安科技大学

完成项目时所在单位:西安科技大学

对本项目技术创造性贡献:作为富油煤分质组分转化利用技术研发负责人,统筹原料端高值转化研究方案,制定“组分特性分析-工艺参数匹配-产品性能验证”的研究路线,为分质组分价值落地提供关键支撑。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第三项技术发明,构建富镜质组煤制油、富惰质组电容炭制备工艺,是1项主要知识产权的第一发明人、1篇代表性论文的核心作者。支持以上贡献成立的证明材料见附件2.2.2、2.2.20。

- 姓名:张宁宁

排名:4

行政职务:院长助理

技术职称:副教授

工作单位:西安科技大学

完成项目时所在单位:西安科技大学

对本项目技术创造性贡献:作为煤气化灰渣组分分质与转化技术开发负责人,统筹固废端全要素利用研究方案,制定“组分解离-梯级回收-高值制备”的研究路线,为灰渣资源化突破奠定基础。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第二、四项技术发明,设计灰渣碳-硅-铝分离与转化工艺,是1篇代表性论文的第一作者。支持以上贡献的证明材料见附件2.2.21。

- 姓名:王卫东

排名:5

行政职务:副院长

技术职称:教授

工作单位:中国矿业大学(北京)

完成项目时所在单位:中国矿业大学(北京)

对本项目技术创造性贡献:作为煤气化灰渣组分利用技术验证、推广负责人,统筹工业验证方案的优化,制定“小试数据-中试优化-现场运维”的实施路线,推动技术落地应用。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第四项技术发明,是1项主要知识产权的第一发明人。支持以上贡献成立的证明材料见附件2.2.3。

- 姓名:关丙火

排名:6

行政职务:主管

技术职称:高级工程师

工作单位:国能神东煤炭集团有限责任公司

完成项目时所在单位:国能神东煤炭集团有限责任公司

对本项目技术创造性贡献:作为煤岩显微组分利用技术验证、推广负责人,统筹原料端转化技术推广方案的优化,制定“性能调试-原料适配-应用落地”的实施路线,助力技术产业化。对本项目的实质性贡献对应“四、主要技术发明”所列第三项技术发明,是1篇技术验证报告的核心作者。支持以上贡献成立的证明材料见附件2.2.12。

|

| 主要完成单位情况: | - 单位名称:西安科技大学

单位贡献:作为项目核心技术研发与理论创新的牵头单位,西安科技大学立足矿山工程技术、化学工程技术交叉领域,以解决煤炭清洁高效利用核心难题为导向,发挥基础研究、技术创新与技术应用推广引领作用。在科技创新方面的贡献包括:①基础理论奠基,以组分分选理论和过程工程方法为核心,系统研究富油煤显微组分嵌布特性、气化灰渣有价组分连生规律,揭示不同组分对施力方式的响应机制,构建“连续组分域的解聚”理论模型,为跨尺度解离、干法分质技术提供核心理论支撑。②核心技术突破,牵头研发“跨尺度解离技术”,创新宏观-微观耦合解离模式,攻克富油煤有机组分与煤气化灰渣有价组分高效解离瓶颈;主导“干法分质技术”研发,自主设计组分分质系统,实现富油煤及灰渣中组分的定向富集,破解西部缺水地区湿法分选局限。③技术体系构建,整合原料端与固废端技术需求,开发原料端高附加值转化与固废端梯级利用关键技术,形成“跨尺度解离-干法分质-定向转化利用”全链条技术体系,为技术工业化奠定核心基础。在应用推广方面的贡献包括:①牵头组织技术成果鉴定,推动该项目多项核心技术通过行业权威机构认定,支撑成果获得“国际领先”等评价。②通过中国工程院行业论坛、煤炭科技峰会等平台发布理论成果与技术进展,推广“原料-固废”全链条绿色利用理念,提升技术行业影响力。③联合企业开展技术培训与人才培养,输出技术实操成果,为技术落地提供理论与实操双重指导。

- 单位名称:国能神东煤炭集团有限责任公司

单位贡献:作为原料端(富油煤)技术验证与优化的核心支撑单位,国能神东煤炭集团以产业需求为导向,为技术从实验室走向工业场景提供关键支撑。在科技创新方面的贡献包括:①资源与场景支撑,提供西部典型富油煤样本及现场试验基地,参与煤岩组分解离特性实测,为跨尺度解离技术的参数优化提供真实煤质数据,确保技术适配西部富油煤资源特征。②技术迭代验证,聚焦“富油煤解离-干法分质-定向转化”链条,在所属矿区部署中试装置,验证干法分质技术在大规模生产中的稳定性,反馈镜质组富集率、惰质组纯度等关键指标优化建议,推动技术从“实验室可行”向“工业可控”升级。③转化工艺优化,结合煤制油产业实践,参与原料端高附加值转化技术的反应条件研究,提出镜质组液化效率提升的工业化参数调整方案,增强技术与下游转化工程的适配性。在应用推广方面的贡献包括:①在西部煤炭主产区建成富油煤干法分质示范工程,形成“矿区原料预处理+定向转化”的可复制应用模式,为同类矿区提供技术落地参考。②依托行业影响力,在煤炭加工行业会议、企业交流中推广原料端技术成果,带动西部富油煤产区对分质利用技术的关注与应用,加速技术产业化进程。③总结示范工程的经济与环境效益数据,形成富油煤干法分质技术工业应用报告,为技术在“双碳”目标下的政策推广提供实践支撑。

- 单位名称:中国矿业大学(北京)

单位贡献:作为固废端(煤气化灰渣)技术验证与优化的协作完成单位,中国矿业大学(北京)聚焦固废分质组分资源化难题,联合项目牵头单位西安科技大学共同推动技术工程化落地。在科技创新方面的贡献包括:①固废特性研究支撑,系统研究残碳、硅铝组分连生状态,为跨尺度解离技术在固废端的适配性优化提供基础数据,确保技术精准分离灰渣有价组分。②工艺链条验证,协助开展“煤气化灰渣解离-干法分质-梯级利用”技术工艺放大试验,验证干法分质技术对富碳、富铝、富硅组分的富集效果,优化分离设备运行参数,攻克灰渣组分分选、高值转化的工程化瓶颈。③产品技术开发,参与固废端高附加值转化技术研究,协助开发电容炭材料制备、聚合氯化铝合成等产业化工艺,提出灰渣多元素梯级利用的经济性提升方案,推动技术从“资源回收”向“高值产品”升级。在应用推广方面的贡献包括:①协助推动煤气化灰渣干法分质与高值转化示范项目落地,构建“固废减量化-资源化-高值化”的闭环利用模式,为煤化工固废处置提供绿色技术方案。②联合下游建材、环保企业推广固废转化产品,打通“灰渣分选-产品制备-市场应用”产业链条,提升技术的市场竞争力与商业价值。③通过技术培训、案例分享等方式推广技术成果,加速固废资源化技术的行业普及。

|

| 完成人合作关系说明: | 完成人合作关系说明:1

|